Abgasnachbehandlung mittels AdBlue

Dieses Thema ist nun auch als PDF unter Downloads unter dem Titel "ADBLUE BEI DIESEL-PKW - Analyse anhand von chemischen Reaktionen anstatt absurder Vermutungen" verfügbar. Es handelt sich nicht um eine einfache Kopie der Seite, sondern um einen in sich abgeschlossenen Artikel, der auch die Analyse mittels VCDS beinhaltet.

Viele Fahrer aktuellerer Diesel-PKW der Abgasnorm Euro 6d-TEMP und neuer, die auch im realen Straßenverkehr getestet werden, beobachten einen AdBlue-Verbrauch von nur ca. 1 Prozent des Kraftstoffverbrauchs, obwohl "Experten" im Jahr 2016 und 2017 nicht nur behauptet hatten, dass der Verbrauch bei mindestens 5 Prozent liegen müsste, sondern sogar noch behauptet hatten, dass der AdBlue-Verbrauch bei (damals) zukünftigen Abgasnormen weiter steigen würde.

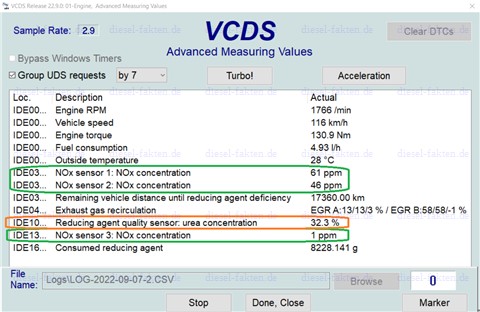

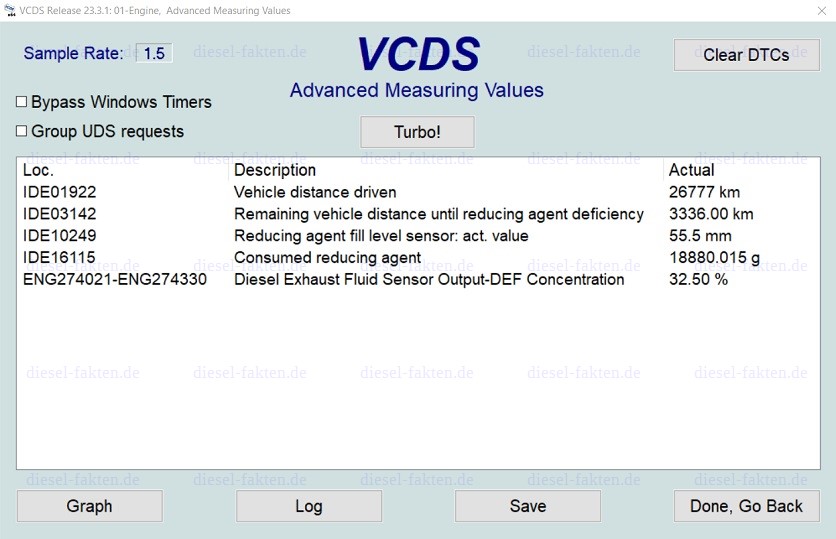

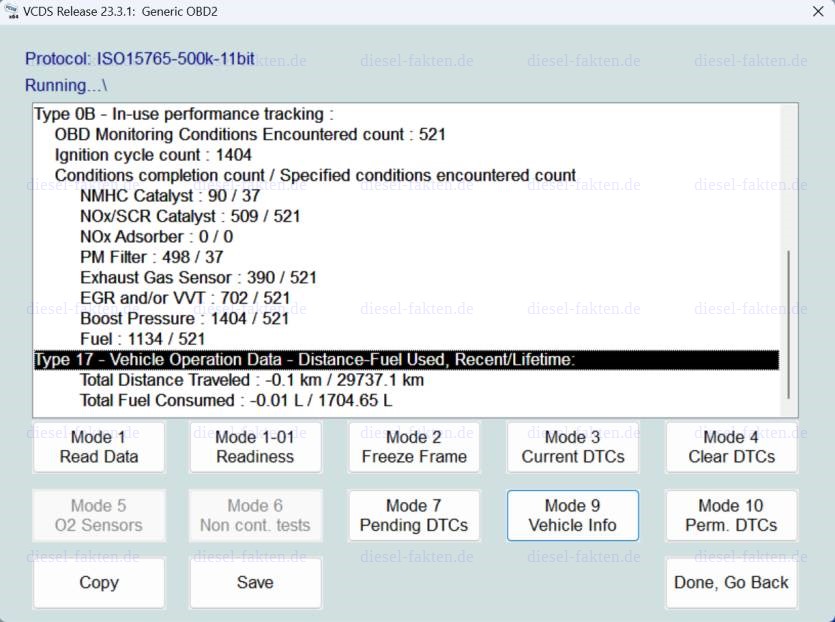

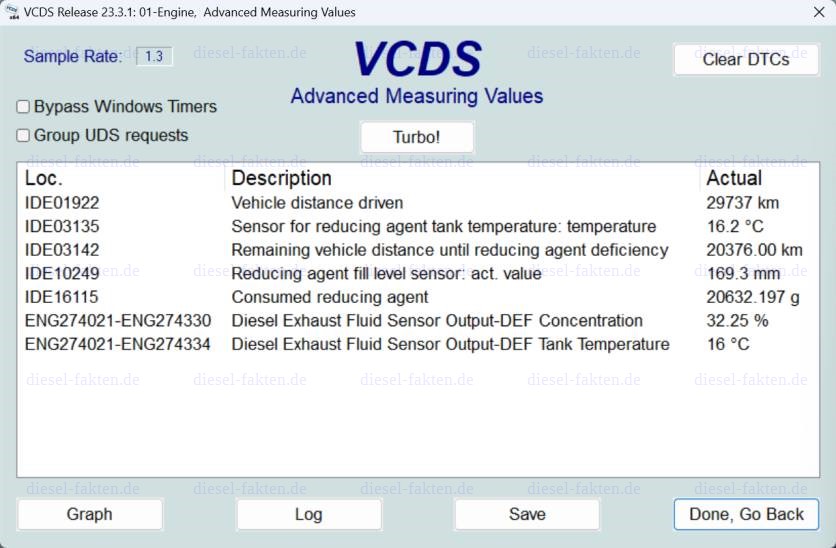

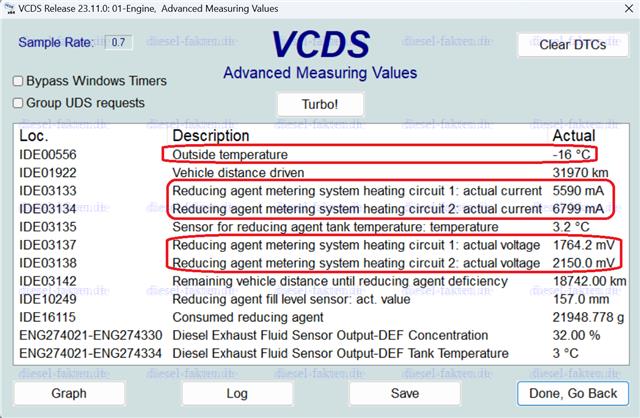

Schauen wir uns zunächst Daten an, die ich aus meinem Fahrzeug der Abgasnorm Euro 6d ausgelesen habe.

|

|

|

|

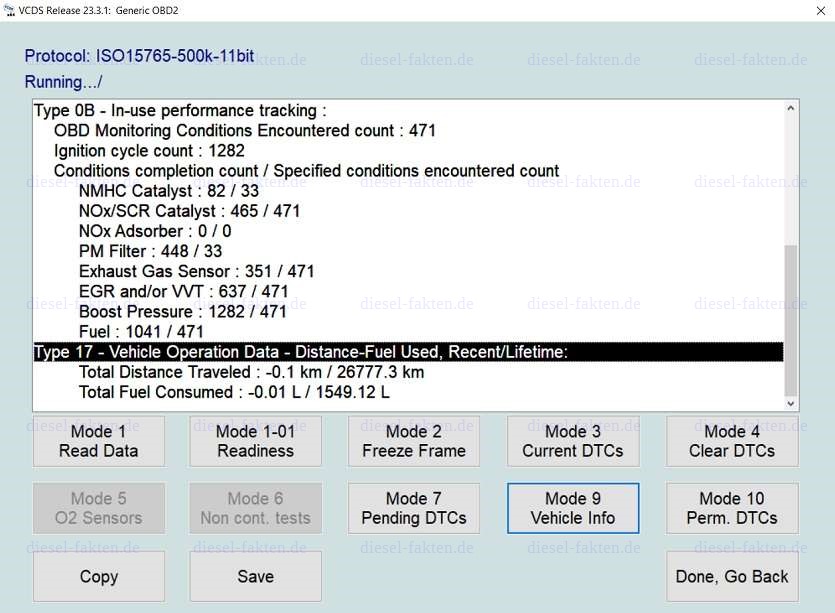

Die eigentlich wichtigen Daten aus den vier Bildern sind dann folgende:

| Kilometerstand [km] | Kraftstoff-Verbrauch [l] | Kraftstoff-Verbrauch [l/100km] | AdBlue-Verbrauch gesamt | AdBlue-Verbrauch [l/1000km] | |||

| 26.777 | 1.549,12 | 5,79 | 18.880 g | = | 17.321 ml | 0,647 | |

| 29.737 | 1.704,65 | 5,73 | 20.632 g | = | 18.928 ml | 0,637 | |

| Differenz | 2.960 | 155,53 | 5,25 | 1.752 g | = | 1.607 ml | 0,543 |

Wir sehen also einen Kraftstoffverbrauch von 5,25 l / 100 km und einen AdBlue-Verbrauch von 0,543 l / 1.000 km über eine Strecke von knapp 3.000 km, was etwas mehr als 1,0 % des Kraftstoffverbrauchs entspricht. Insgesamt, über die ersten 29.737 km, liege ich bei 5,73 l / 100 km und einem AdBlue-Verbrauch von 0,637 l / 1.000 km, was 1,1 % des Kraftstoffverbrauchs entspricht.

Wie passt die Erkenntnis, dass 1 Prozent reicht, damit zusammen, dass Experten wie Klaus Schreiner von der Hochschule Konstanz behauptet haben (genaue Formulierung: "meinten", siehe [39]), es wären mindestens 5 Prozent erforderlich? Könnte ein Wert von 5 Prozent vielleicht für ältere Motoren tatsächlich zutreffen? Die kurze Antwort lautet: Nein. Für ältere Motoren ist der Wert zwar höher als 1 Prozent, eher im Bereich von 2 bis 3 Prozent, aber nicht so hoch.

Dieser Artikel

- beschreibt, wie AdBlue-Systeme prinzipiell funktionieren

- erklärt, welche chemischen Reaktionen stattfinden

- zeigt dann, wie hoch der AdBlue-Verbrauch tatsächlich hätte sein müssen

- und verwendet in den Gleichungen und Berechnungen nichts, was über Schulwissen in Mathematik, Physik und Chemie hinausgeht

Vor allem der letzte Punkt, der Verwendung nur von Schulwissen, dient gleichzeitig als Beweis, dass bei dem Unsinn, der da durch die Presse ging, kein einfacher Irrtum vorgelegen haben kann, sondern dass es sich um Falschinformationen gehandelt hat: die Rechenaufgabe (nicht Vermutungsaufgabe oder Meinaufgabe), die hinter der Fragestellung des langfristigen AdBlue-Verbrauchs steckt, ist viel zu leicht, als dass Experten hätten derart daneben liegen können. Die Herleitung der Gleichungen und die Berechnungen setzen keinerlei Wissen über Fahrzeugtechnik oder Motoren voraus. Es geht rein um die chemischen Reaktionen und die benötigten Stoffmengen. Wissen über Motoren braucht man nur, wenn man nicht nur verstehen will, warum die Behauptung, der AdBlue-Verbrauch müsse bei mindestens 5 Prozent des Kraftstoffverbrauchs liegen, falsch war, sondern nur, wenn man dann noch verstehen will, warum sie - mit dem Maßstab, dass sie von angeblichen Experten stammte - dumm war.

Abschnitte:

- Begriffe

- Prinzipielle Funktionsweise

- Die Chemie

- AdBlue-Verbrauch und Kosten

- welche chemischen Reaktionen stattfinden

- wie man aus Stickoxiden pro Kilometer auf den notwendigen AdBlue-Verbrauch kommt

- wie hoch der AdBlue-Verbrauch tatsächlich hätte sein müssen, insbesondere auch bei Euro 5 - Fahrzeugen, wenn sie ein AdBlue-System gehabt hätten

- warum praktisch ausgeschlossen ist, dass Experten tatsächlich hätten glauben können, der Verbrauch müsse bei 5% des Kraftstoffverbrauchs liegen, oder gar noch mehr

- welche Kosten für AdBlue sich daraus tatsächlich ergeben

- dass der AdBlue-Verbrauch auch für die kommende Euro 7 - Norm nicht nennenswert steigen kann

- Größe des AdBlue-Tanks

- warum die Behauptung, AdBlue-Tanks seien zu klein gewesen, für den europäischen Markt Unsinn ist

- warum größere Tanks für europäische Fahrzeuge eine Scheinlösung wären, und warum keine seriöse Quelle wesentlich größere Tanks als Lösung in Betracht gezogen hat

- wie AdBlue-Systeme Fehlfunktionen erkennen

Begriffe

AdBlue ist eine Markenbezeichnung für "Diesel Exhaust Fluid" = "DEF" (= "Dieselabgasflüssigkeit") = AUS 32 ("Aqueous Urea Solution 32"). Es wird beim aktuellen Stand der Technik für die Reduktion von Stickoxiden (NOx), d.h. Stickstoffmonoxid (NO) und Stickstoffdioxid (NO2), aus Dieselabgasen benötigt. Dies gilt nicht nur für LKW und PKW. Die SCR-Technik existiert auch für Notstromgeneratoren [2] und für kleine und große Schiffe [3], sogar für Kreuzfahrtschiffe [15].

Der Begriff "Reduktion" bezeichnet nicht "Verringerung" (=Reduzierung), sondern ist einfach das Gegenteil von "Oxidation". Das Wort stammt vom lateinischen "reducere" = "zurückführen/wiederherstellen", so dass die Ähnlichkeit mit dem Wort für Verringerung reiner Zufall ist. Stickstoff kann zu Stickoxiden oxidiert werden, Stickoxide können zu Stickstoff reduziert werden. Ein korrekter Satz wäre zum Beispiel: "Durch Reduktion kann die Menge an Stickoxiden in Abgasen um xx Prozent verringert werden." Völliger Unsinn dagegen sind Behauptungen, nach denen Stickoxide noch einmal verbrannt und so beseitigt werden könnten, denn beim Verbrennen wird immer Sauerstoff hinzugefügt, niemals Sauerstoff entfernt.

Während die Reduktion von NOx bei Benzinern im 3-Wege-Katalysator geschieht6, ist bei Dieselmotoren eine andere Lösung erforderlich. Der 3-Wege-Katalysator funktioniert dafür nur, wenn kein oder kaum freier Sauerstoff im Abgas ist. Diese andere Lösung ist im Regelfall ein SCR-Katalysator, der zum Betrieb Ammoniak (NH3) benötigt. Da ein Ammoniak-Gastank im Fahrzeug unpraktikabel wäre, wird Ammoniak erst während des Betriebs des Motors aus AdBlue gewonnen. In dieser Funktion wird AdBlue als Reduktionsmittel bezeichnet: Es ist ein Mittel, um die Reduktion von Stickoxiden zu Stickstoff zu ermöglichen.

In der Abgasverordnung ist die Rede von Abgasnachbehandlungssystemen, die ein zusätzliches Reagens benötigen. Ein Reagens ist einfach ein Stoff, der für eine chemische Reaktion verwendet wird, zum Beispiel das Reduktionsmittel AdBlue.

Stickstoffdioxid ist das Gas, um das es bei Diskussionen um belastete Stadtluft geht. Die Richtlinie 2008/50/EG [32] aus dem Jahr 2008 schreibt hier einen Jahresdurchschnittsgrenzwert von 40µg/m3 und einen Stundendurchschnittsgrenzwert von 200µg/m³ vor. Stickstoffmonoxid wird dabei nicht betrachtet. Ab 2030 wird der Jahresdurchschnittsgrenzwert voraussichtlich bei 20µg/m³ liegen.

Bei Auspuff-Emissionen wird Stickstoffmonoxid sehr wohl betrachtet. Die Abgasnormen betrachten die Summe aus NO und NO2. Theoretisch wäre es ja möglich, dass Fahrzeuge zwar viel NO, aber kaum NO2 emittieren. Bei Diesel-PKW von Euro 3 bis inkl. Euro 5 ist jedoch ca. die Hälfte des ausgestoßenen NOx tatsächlich NO2 (Seite 9 in [17]). Außerdem reagiert NO + O3 -> NO2 + O2. Das Argument, dass oft NOx und NO2 verwechselt wird, ist zwar eine korrekte Aussage, hilft aber nicht. Des Weiteren gelten die Emissionsgrenzwerte, und zwar aus genau diesem Grund, für Fahrzeuge nicht für die tatsächliche Abgasmasse, sondern für das "NO2-Äquivalent". NO-Emissionen werden so berechnet, als ob das NO mit Sicherheit noch zu NO2 oxidiert wird. Daher kann man auch annehmen, dass sich alle Angaben über gemessene Realemissionen auf das NO2-Äquivalent beziehen.

Manchmal wird AdBlue als "Diesel-Zusatz" bezeichnet, sogar vom ADAC [33]. Das ist falsch. Ein Diesel-Zusatz wäre etwas, das man in den Dieselkraftstoff hineingibt. AdBlue darf nicht in den Kraftstoff gemischt werden.

Statt von "AdBlue-Einspritzung" wird manchmal von "Harnstoffeinspritzung" gesprochen. Das ist zumindest eine unglücklich Wortwahl, denn sowohl der Harnstoff, als auch ein Teil des Wassers, in dem er gelöst ist, wird für die chemischen Reaktionen benötigt.

Die Einheit der Stoffmenge lautet Mol und hat das Einheitenzeichen mol. Ein Mol eines Stoffes besteht aus 6 ∗ 1023 Atomen oder Molekülen des Stoffes. Die Masse eines Mols eines Stoffes ist seine molare Masse. Zum Beispiel beträgt die molare Masse von Wasser 18 g/mol.

Ein Massenstrom gibt die Masse pro Zeiteinheit an, zum Beispiel in Kilogramm pro Stunde. Wenn ein Verbrennungsmotor Kraftstoff mit Luft verbrennt, entsteht ein gewisser Abgasmassenstrom, der typischerweise in Kilogramm pro Stunde oder Gramm pro Sekunde angegeben wird.

Die Raumgeschwindigkeit von Abgasen in einem Katalysator gibt an, wie viel Abgase in einer gewissen Zeit durch den Katalysator gehen, bezogen auf das Volumen. Hat ein Katalysator ein Volumen von 3 Litern, und gehen 30.000 Liter Abgase pro Stunde durch den Katalysator, dann beträgt die Raumgeschwindigkeit 10.000 pro Stunde. Eine hohe Raumgeschwindigkeit bedeutet also, dass sich die Abgase nur eine sehr kurze Zeit im Katalysator aufhalten.

Die Umwandlungsrate gibt an, welcher Anteil der Stickoxide umgewandelt werden können. Bei einer Umwandlungsrate von 95 Prozent würden dann 5 Prozent der produzierten Stickoxide tatsächlich ausgestoßen.

Die Luft besteht zu 78 Prozent aus Stickstoff. Wenn also einzelne Medien über eine zu hohe Stickstoff-Belastung in der Luft sprechen [30], dann kann man nur noch den Kopf schütteln.

Rechtliche Grundlagen

Innerhalb der EU gibt es für Fahrzeuge mit AdBlue einige Bestimmungen, die speziell für Abgasnachbehandlungssysteme, die ein zusätzliches Reagens benötigen, definiert wurden. Der Verordnungsgeber hat diese Bestimmungen so formuliert, dass er kein bestimmtes Reagens vorgibt. AdBlue ist aber derzeit (2023) das einzige Reagens, das unter Verwendung dieser Bestimmungen im Einsatz ist.

Folgende Verordnungen spielen eine Rolle:

- 715/2007 [27]

- 692/2008 [23]

- 2017/1151 inkl. UNECE-Verordnung 83 Anlage 6 (Achtung: nicht Anhang 4a Anlage 6, sondern einfach Anlage 6) als Nachfolger der 692/2008 [28] [29]

- Für Nutzfahrzeuge ab 2610 kg zulässige Gesamtmasse: UNECE-Verordnung 49

Prinzipielle Funktionsweise

An dieser Stelle möchte ich zunächst auf die prinzipielle Funktionsweise eines AdBlue-Systems eingehen, ohne dabei bereits zu tief ins Detail zu gehen.

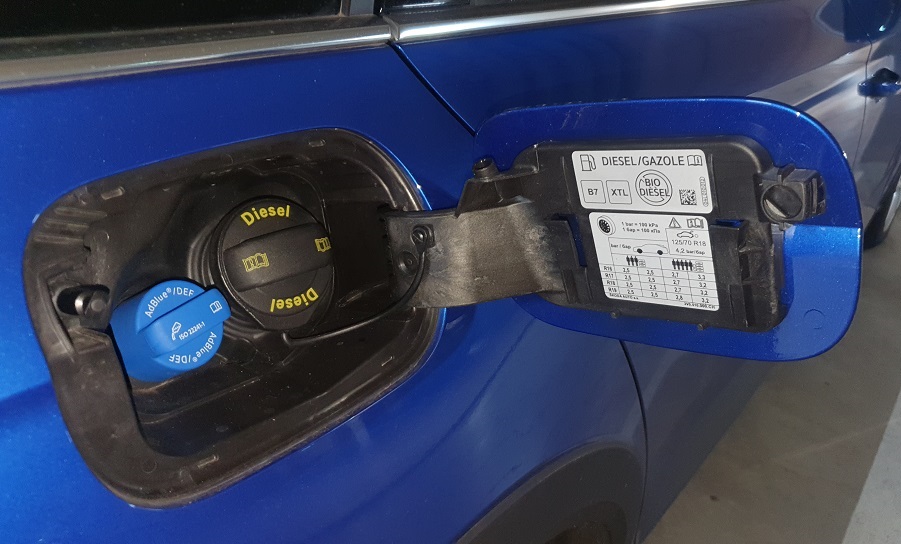

AdBlue wird in einem separaten Tank im Fahrzeug mitgeführt. Seit vielen Jahren schon ist es üblich, dass sich der Tankstutzen dafür direkt neben dem für Diesel befindet. Es gab jedoch unter den ersten PKW mit AdBlue-Technik auch welche, bei denen der Zugang umständlicher war, z.B. in der Reserveradmulde. Das Verstecken des Tankstutzens hatte dabei keinerlei Vorteil für den Kunden. Im Gegenteil, dadurch konnte der Kunde "motiviert" werden, wahnwitzige Preise beim Service für das Füllen einer Flüssigkeit in einen Tank zu bezahlen.

Während der Fahrt wird AdBlue in die heißen Abgase eingespritzt und dadurch verdampft. Für die Verdampfung ist eine ausreichend hohe Abgastemperatur notwendig. Bei der ersten Generation von AdBlue-Systemen lag diese bei 220°C, aber bereits 2014 waren Systeme bekannt, die mit 180°C auskamen [36]. AdBlue verdampft dabei zu Ammoniak. Der Ammoniak muss sich mit den Abgasen durchmischen. Dazu befindet sich ein Mischer im Abgasrohr, der einen Wirbel verursacht.

Anschließend reagiert im SCR-Katalysator Ammoniak mit Stickoxiden zu Stickstoff und Wasser. Auch der SCR-Katalysator muss dazu eine gewisse Mindesttemperatur haben. Üblich ist eine Freigabe der AdBlue-Einspritzung, wenn der SCR-Katalysator 150°C erreicht. Hat man zu wenig Ammoniak im System, weil zu wenig AdBlue eingespritzt wird, bleiben zu viele Stickoxide übrig. Hat man zu viel Ammoniak, weil zu viel AdBlue eingespritzt wurde, bleibt Ammoniak übrig, und erzeugt einen unangenehmen Geruch. Die AdBlue-Dosierung muss also relativ genau zur Menge an Stickoxiden im Abgas passen.

Frühere Fahrzeuge arbeiteten oft so, dass sie die Menge an Stickoxiden im Rohabgas schätzen, und auf Basis dieser Schätzung bestimmten, wieviel Ammoniak notwendig ist. Die Menge an Stickoxiden, die bei der Verbrennung entsteht, ist jedoch schwierig zu schätzen, und die Fachliteratur geht davon aus, dass mit dieser Methode Umwandlungsraten von bestenfalls 80 Prozent erreichbar sind, wenn man keine hohen Ammoniak-Emissionen riskieren möchte. Neuere Fahrzeuge, die unter günstigen Umständen, z.B. gleichmäßige moderate Motorlast, nahezu 100 Prozent Umwandlung erreichen, verwenden einen Stickoxid-Sensor, um die Menge an Stickoxiden im Rohabgas zu messen.

Heutzutage verfügen viele PKW mit AdBlue-System auch über einen sogenannten Ammoniak-Sperrkatalysator, d.h. über eine Abgasreinigung für Ammoniak, obwohl es bis inklusive Euro 6e keinen Grenzwert für Ammoniak-Emissionen bei PKW gibt. Fahrzeuge mit Ammoniak-Sperrkatalysator können eine Überdosierung im Bereich von einigen Prozent verwenden, um die Wirkung des Systems zu verbessern.

SCR-Katalysatoren können auch eine gewisse Menge Ammoniak an ihrer Oberfläche speichern. Für die Speicherung von Ammoniak gilt, dass SCR-Katalysatoren bei niedrigen Temperaturen viel mehr Ammoniak speichern können als bei hohen Temperaturen. Speichert man viel Ammoniak, und gibt der Fahrer dann Vollgas, würde sich allein wegen der steigenden Temperaturen so viel Ammoniak aus dem Katalysator lösen, dass auch nach der Reaktion mit Stickoxiden noch zu viel Ammoniak übrig bleibt. Speichert man dagegen zu wenig Ammoniak, funktioniert das System im Stadtverkehr nicht optimal, denn bei niedrigen Katalysatortemperaturen erreicht man die besten Ergebnisse dann, wenn relativ viel Ammoniak gespeichert ist. Der richtige Weg ist also ein sinnvoller Mittelweg. Das bedeutet, dass es sinnvoll ist, eine Regelung der Ammoniak-Beladung vorzusehen. Da die Ammoniak-Beladung nicht gemessen werden kann, ist eine solche Regelung mit gewissen Herausforderungen verbunden. Im Prinzip ist es möglich, anhand des letzten Schätzwertes für die Ammoniak-Beladung, der aktuellen Ammoniak-Zufuhr, der aktuellen Messwerte für NOx vor SCR, NOx nach SCR, und der Katalysatortemperatur, einen neuen, verbesserten Schätzwert zu berechnen.

Die maximal erreichbare Umwandlungsrate wird vor allem durch die Katalysatortemperatur und die Raumgeschwindigkeit bestimmt. Dabei ist eine niedrige Katalysatortemperatur schlecht, eine mittlere Katalysatortemperatur gut, eine hohe Katalysatortemperatur wieder schlecht, eine niedrige Raumgeschwindigkeit gut, und eine hohe Raumgeschwindigkeit wiederum schlecht. In der Presse wurden im Wesentlichen maximale Umwandlungsraten zwischen 80 und 90 Prozent genannt, allerdings lässt sich leicht zeigen, was ich weiter unten auch demonstriere, dass bereits 2013 eine durchschnittliche Umwandlungsrate von mindestens 95-97 Prozent bei LKW möglich war.

Bei den ersten Fahrzeugen mit SCR-Katalysator wurde dieser im Unterflur eingebaut. Dabei ist jedoch die Mindesttemperatur ein Problem, besonders im Stadtverkehr. Dem kann entweder dadurch begegnet werden, dass ein motornaher NOx-Speicherkatalysator in den ersten Minuten, und bei niedriger Last die Stickoxid-Nachbehandlung übernimmt (vor allem, aber nicht nur, bei BMW), oder dass eine zusätzliche SCR-Beschichtung auf den Partikelfilter aufgebracht wird. Im letzteren Fall hat man ein DPF/SCR-Kombigerät, welches motornah verbaut werden kann. Die Varianten können auch kombiniert werden. Vor allem bei Fahrzeugen ab der Abgasnorm Euro 6d finden sich welche, die motornah eine DPF/SCR-Kombination verwenden, und zusätzlich im Unterflur einen weiteren SCR-Katalysator haben. Bei solchen Fahrzeugen kann es dann auch zwei AdBlue-Injektoren geben.

Ein Stickoxid-Sensor nach dem SCR-Katalysator überwacht die korrekte Funktion. Misst dieser Sensor ungewöhnlich hohe Werte über eine längere Zeit, liegt eine Fehlfunktion vor. Das gilt auch, wenn der Sensor gar nichts misst, weil er defekt ist, oder unplausible Werte liefert. Ebenso wird der Druck im AdBlue-System sowie die Funktion der AdBlue-Injektoren überwacht, möglicherweise wird auch der Durchfluss gemessen. Bei dieser Art von Fehler im AdBlue-System wird die Restreichweite des Fahrzeugs begrenzt. Typisch sind 1.000 km, gesetzlich gefordert ist eine Begrenzung auf nicht mehr als die typische Reichweite mit einem vollen Dieseltank. Fahrzeuge, die im WLTP weniger als 1.000 km mit einer Kraftstofftankfüllung schaffen, dürften hier streng genommen auch nur eine geringere Reststrecke zulassen.

Ein AdBlue-System muss so konstruiert sein, dass es bis mindestens −15°C funktioniert. Das verlangt die Verordnung 692/2008, Anhang XVI, Punkt 10. AdBlue gefriert jedoch bei −11°C, und dehnt sich dabei um 7 Prozent aus. Zum einen bedeutet das, dass der Tank so konstruiert sein muss, dass eine Zapfpistole rechtzeitig abschaltet, so dass es beim anschließenden Einfrieren nicht zur Zerstörung des Tanks kommt. Des Weiteren muss ein AdBlue-Tank beheizt sein. Es gibt keine Vorgabe dazu, wie diese Heizung aussehen muss, solange die Anforderungen an die maximale Zeit zum Auftauen erfüllt sind. Eine Möglichkeit dazu ist eine elektrische Heizung, die dann nicht nur den Tank, sondern auch die Leitungen und die Fördereinheit beheizt.

Der AdBlue-Tank muss bei Bedarf vom Fahrer nachgefüllt werden. Fahrzeuge müssen so konstruiert sein, dass sie bei leerem AdBlue-Tank nicht mehr fahren. Frühere Versuche, den AdBlue-Tank nur beim Service nachzufüllen, um den Fahrer nicht mit dem Befüllen eines Tanks zu überfordern, waren von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Gesetzlich vorgeschrieben ist, dass der Fahrer bei 2.400 km erstmals informiert wird, dass er AdBlue nachfüllen soll. Die Warnung muss mit der Zeit immer deutlicher werden. Bleibt weniger Reichweite als die typische Reichweite mit einer Dieseltankfüllung, dann wird die Warnung sehr deutlich.

Zum Nachfüllen des AdBlue-Tanks eignen sich Zapfsäulen. Hier gibt es welche für PKW und welche für LKW. Bei LKW-Zapfsäulen ist erstens im Tank ein Magnet erforderlich, der die Zapfsäule freischaltet. Dadurch soll verhindert werden, dass ein unaufmerksamer LKW-Fahrer eine größere Menge AdBlue in den Diesel-Tank füllt. Des Weiteren ist die Betankung an einer LKW-Zapfsäule sehr schnell, für einige PKW zu schnell. Es gibt jedoch PKW, die ausdrücklich vom Hersteller dafür vorgesehen und freigegeben wurden, an einer LKW-Zapfsäule mit AdBlue betankt zu werden, und in denen sowohl der Magnet vorhanden ist, als auch die Geschwindigkeit der Betankung unproblematisch ist.

Dadurch, dass man einem Motor eine höhere Stickoxid-Produktion erlauben kann, wenn man eine Stickoxid-Nachbehandlung z.B. mittels AdBlue einsetzt, ist es im Prinzip möglich, Kraftstoff einzusparen. Oft werden dafür Werte von bis zu 6 Prozent Kraftstoffersparnis angegeben. Diese Aussage halte ich jedoch für gewagt, denn eine solche Aussage macht nur Sinn2, wenn man eine bestimmte Abgasnorm wahlweise ohne oder mit Stickoxid-Nachbehandlung einhalten kann. Das ist jedoch nur bei LKW mit Euro IV, und vielleicht LKW mit Euro V gegeben. Für PKW mit Euro 5 oder gar Euro 6 oder LKW mit Euro VI ist gar kein Vergleich zwischen Fahrzeugen ohne Stickoxid-Nachbehandlung, die die gesetzlichen Abgasgrenzwerte einhalten, und Fahrzeugen mit Stickoxid-Nachbehandlung, die die gesetzlichen Abgasgrenzwerte einhalten, möglich, weil es die Variante ohne Stickoxid-Nachbehandlung, die die gesetzlichen Abgasgrenzwerte einhält, nicht gibt.

Untersuchungen mit VCDS

Im Artikel Analyse mittels VCDS: AdBlue- und AGR-System demonstriere ich anhand von 2 Fahrzeugen aus dem VW-Konzern, welche Möglichkeiten man hat, tiefer in die Funktionsweise der Abgasrückführung, des Partikelfilters, und des AdBlue-System zu schauen. Vor allem beim EA288 evo kann man sehr viel auslesen.

Dort zeige ich unter anderem

- wie ich den AdBlue-Verbrauch eines Euro 6d-Fahrzeugs bei verschiedenen Fahrprofilen ermittelt habe

- wie ich das AdBlue-System und das AGR-System eines Euro 6d-Fahrzeugs bei niedrigen Außentemperaturen untersucht habe

- dass die DPF-Regeneration auch im Stadtverkehr funktioniert

- wie ich an einem Euro 4 - Fahrzeug nach einem Thermofenster gesucht habe

An einigen Stellen zeige ich bereits hier Screenshots von VCDS mit Messwerten zur Illustration meiner Erklärungen und Aussagen.

Die Chemie

In diesem Abschnitt geht es zunächst um die Zusammensetzung von AdBlue und die chemischen Reaktionen in SCR-Systemen. Anhand dieser Angaben ist dann dann möglich, Aussagen zum AdBlue-Bedarf von Fahrzeugen zu treffen. Dabei spielt es keine Rolle, um welche Art von Fahrzeugen es sich handelt.

Das notwendige Wissen aus Mathematik, Physik und Chemie geht dabei nicht über die 11. Klasse eines Gymnasiums hinaus, wobei Kenntnisse der 11. Klasse nur für den Abschnitt "Plausibilitätsprüfung für ein konkretes Fahrzeug?" nötig sind.

Zusammensetzung von AdBlue

AdBlue ist eine Lösung aus [1]:

| (NH2)2CO | Harnstoff | 32,5% |

| H2O | Wasser | 67,5% |

Die Prozentangaben sind dabei als Masseprozent zu verstehen.

Folgende Massen kann man näherungsweise für die jeweiligen Atome annehmen, wobei u die atomare Masseneinheit ist [4]:

| N | Stickstoff | 14 u |

| H | Wasserstoff | 1 u |

| O | Sauerstoff | 16 u |

| C | Kohlenstoff | 12 u |

Folgende molare Massen ergeben sich anhand der oben stehenden Atommassen:

| NO | Stickstoff-Monoxid | 30 g/mol |

| NO2 | Stickstoff-Dioxid | 46 g/mol |

| NH3 | Ammoniak | 17 g/mol |

| H2O | Wasser | 18 g/mol |

| (NH2)2CO | Harnstoff | 60 g/mol |

Um ein Masseverhältnis von 32,5 zu 67,5 zu erhalten, benötigt man also 124,6g H2O pro 60g (NH2)2CO. Das bedeutet: 1 Mol Harnstoff muss in (124,6/18) = 6,92 Mol Wasser gelöst sein. Wie wir im Folgenden sehen, wird dabei 1 Mol Wasser und 1 Mol Harnstoff umgesetzt, während 5,92 Mol Wasser als Wasser erhalten bleiben. Daher ist es auch zumindest ungeschickt, von "Harnstoffeinspritzung" zu sprechen, denn nicht nur der Harnstoff, sondern auch das Wasser wird für die chemischen Reaktionen benötigt. Wenn AdBlue eingespritzt wird, sollte man einfach von AdBlue-Einspritzung sprechen.

Die chemischen Reaktionen

AdBlue wird bei ausreichend hoher Abgastemperatur in die heißen Abgase eingespritzt. Wie weiter oben bereits erwähnt, sind hierfür mindestens 180°C erforderlich. Dabei ergibt sich folgende Reaktion, die eigentlich in zwei separaten Schritten erfolgt:

$ \ce{(NH2)2CO + H2O -> 2 \mathbf{\ce{NH3}} + CO2} $

Das heißt: aus 184,6 g AdBlue gewinnt man 2 Mol Ammoniak (NH3) mit einer Masse von 34 g. Man benötigt daher 184,6/34 = 5,43 g AdBlue, um 1 g Ammoniak zu gewinnen. Bei einer Dichte von 1,09 g/cm³ bedeutet das: Man benötigt 4,98 ml AdBlue, also rund 5 ml AdBlue für 1 g Ammoniak. Dazu kommt 1 Mol CO2, also 44 g. Es werden also 24 Prozent der AdBlue-Masse in CO2 umgesetzt. Würde ein Fahrzeug 3,85 l AdBlue / 1.000 km verbrauchen, würde sich dadurch der CO2-Ausstoß um 1 g/km erhöhen.

Im SCR-Katalysator finden dann folgende Reaktionen statt:

(1) $ \ce{NO + NO_2 + 2 NH_3 -> 2 N2 + 3 H2O} $

(2) $ \ce{4 NO + 4 NH3 + O2 -> 4 N2 + 6 H2O} $

Eine weitere Reaktion, die NO2-SCR, wird in Fahrzeugen vermieden, da sie zur Bildung von Ammoniumnitrat führen kann. Ammonium-Nitrat kann den Katalysator zweitweise deaktivieren, außerdem bildet Ammoniumnitrat dann Lachgas, was wiederum ein sehr starkes Treibhausgas ist.

Die Gleichungen (1) und (2) sagen also: Es wird 1 Mol Stickoxid (NO oder NO2) mittels 1 Mol Ammoniak umgewandelt.

Bereits im Jahr 2002 wurde gezeigt, dass die Gleichung 1 ("Fast SCR") dominiert und auch dominieren muss, um die SCR-Technik sinnvoll in Fahrzeugen verwenden zu können [22]. Ist nicht ausreichend viel NO2 im Abgas, muss ein Oxidationskatalysator einen Teil des NO in NO2 umwandeln, oder man muss einen SCR-Katalysator verwenden, in dem direkt ein Teil des NO in NO2 umgewandelt wird. Da wir aber nur wissen wollen, wie viel NO2-Äquivalent mit einer bestimmten Menge AdBlue umgewandelt wird, und gar nicht nach NO und NO2 unterscheiden müssen, spielt es für die Fragestellung des AdBlue-Verbrauchs keine Rolle, in welchem Maße welche der beiden Reaktionen stattfindet. Die damaligen Untersuchungen bezogen sich zwar auf andere Katalysatorbeschichtungen, das hat jedoch keinen Einfluss darauf, dass die Reaktionen (1) und (2) die wesentlichen Reaktionen sind.

Berechnung des umgewandelten NO2-Äquivalents

Wie bereits erwähnt, sieht die EU-Verordnung 692/2008 vor, dass bei Fahrzeugen das NO2-Äquivalent betrachtet wird, d.h. NO wird so berechnet, als wäre es zu NO2 oxidiert worden. Bei dieser Betrachtungsweise wird 1 Mol Stickoxide, egal ob NO oder NO2 und egal ob Fast SCR oder Standard SCR, mittels 1 Mol Ammoniak reduziert. Die Masse von 1 Mol Stickoxiden liegt bei 46 g, die Masse von 1 Mol Ammoniak bei 17 g. Da man für 1 g Ammoniak etwa 5 ml AdBlue benötigt, benötigt man 85 ml AdBlue für 17 g Ammoniak, also 85 ml AdBlue für 46 g Stickoxide.

Man verbraucht also 1 Liter AdBlue pro 543 g NO2-Äquivalent oder 1 kg AdBlue für 498 g NO2-Äquivalent.

AdBlue-Verbrauch und -Kosten bei PKW

Nach der Betrachtung der chemischen Reaktionen ist nun eine gute Abschätzung möglich, wie hoch der AdBlue-Bedarf eines PKW tatsächlich ist.

Berechnung des langfristigen AdBlue-Verbrauchs bei PKW

Laut den Daten des Umweltbundesamtes können wir davon ausgehen, dass Euro 5 - Fahrzeuge etwa 950 mg NOx/km ausstoßen [8]. Dieser Wert beinhaltet Messungen bei verschiedenen Temperaturen bei normaler Fahrweise, umfasst aber keine besonderen Bedingungen, wie z.B. Anhängerbetrieb. Da die allermeisten Euro 5 - Fahrzeuge über keine Abgasreinigung für NOx verfügen (siehe Abgasrückführung ist keine Abgasreinigung), können wir davon ausgehen, dass sie auch etwa 950 mg NOx/km produzieren. Ausstoßen dürfen sie 180 mg/km.

Um die überschüssigen 770 mg NOx/km zu reduzieren, wären also 770/543 = 1,4 l AdBlue / 1.000 km nötig. Dieser Wert bezieht sich, wie auch die Berechnung oben, auf den Flottendurchschnitt, nicht auf einzelne besonders große, schwere und leistungsfähige Fahrzeuge, auch nicht auf besonders rasante Fahrweise, und nicht auf Anhängerbetrieb. In solchen Fällen wäre der Bedarf weitaus höher. Dennoch sind die Kosten für AdBlue immer vernachlässigbar gegenüber den Kosten für Dieselkraftstoff. Wem AdBlue bei rasanter Fahrweise zu teuer ist, dem ist der Kraftstoff erst recht zu teuer.

Nimmt man noch an, dass etwa 10% Ammoniak-Verlust durch Ammoniak-Schlupf oder Ammoniak-Oxidation auftritt, hätten wir noch 490 g NO2-Äquivalent pro Liter AdBlue und kämen auf rund 1,6 l AdBlue pro 1.000 km. Systeme, die eine hohe Umwandlungsrate erzielen sollen, arbeiten mit einer Überdosierung von 5 bis 10 Prozent [37], allerdings ist das nur möglich, wenn das Fahrzeug über einen Ammoniak-Sperrkatalysator, d.h. eine Abgasreinigung für Ammoniak, verfügt. Ohne einen solchen Ammoniak-Sperrkatalysator würde eine Überdosierung zu übermäßigen Ammoniak-Emissionen führen.

Man sieht also schon anhand dieser Berechnung: Die Angabe von 5 % ist unhaltbar, denn 1,4 l / 1.000 km sind keine 5 %, es sind nicht einmal 3 %. Auch die pessimistischer angenommenen 1,6 l sind noch keine 3 %. Wie weiter oben beschrieben, behaupteten Journalisten und andere Fachfremde gelegentlich, dass zukünftige Abgasnormen den AdBlue-Verbrauch weiter erhöhen könnten. Wie man jedoch sieht, gibt es für so eine Aussage überhaupt keine Anhaltspunkte. Der AdBlue-Verbrauch würde nur dann noch deutlich höher steigen, wenn spätere Motoren bei der Verbrennung mehr NOx produzieren würden als Euro 5 - Motoren. Das hätte der Fall sein können, wenn man versucht hätte, Euro 6 - PKW-Motoren ohne Abgasrückführung zu bauen. Hat man aber nicht.

In der Dokumentation "Der Fall Audi" [44] wurde das so dargestellt, als seien die Entwickler vom AdBlue-Verbrauch des damals in Entwicklung befindlichen AdBlue-Systems von etwa 1,5 l / 1.000 km überrascht gewesen. Ich kann natürlich nicht ausschließen, dass die Entwicklung das den BWLern, die einen Verbrauch von maximal 1 l / 1.000 km verlangt hatten, als überraschendes Zwischenergebnis verkauft haben. Ich kann aber ausschließlich, dass die Entwickler davon selbst tatsächlich überrascht waren. Die Berechnung aus den Rohemissionen ist dafür viel zu einfach. Um mit den von BWLern verlangten 1 l / 1.000 km auszukommen, hätten die Rohemissionen allerhöchstens bei etwa 600 mg NOx/km liegen dürfen, was heute technisch kein Problem mehr darstellt, für damalige Verhältnisse aber eine völlig absurde Forderung war, noch dazu, wenn wir von Fahrzeugen sehr weit oberhalb der Golf-Klasse sprechen, und dann auch noch ohne Niederdruck-Abgasrückführung. Siehe dazu "Die Bedeutung der Niederdruck-Abgasrückführung" weiter unten. Eine weitere Auffälligkeit ist, dass die BWLler mutmaßlich verlangt hatten "ein Abgasnachbehandlungssystem zu konstruieren, das maximal xxx verbraucht". Der AdBlue-Verbrauch des AdBlue-Systems hängt aber gar nicht vom AdBlue-System ab, sondern davon, wie hoch die NOx-Rohemissionen des Motors davor sind.

Schwankungsbreite innerhalb eines Fahrzeugs

Die obige Berechnung zum Flottendurchschnitt kann nicht auf Fahrzeuge übertragen werden, die oft stark überdurchschnittlicher Last unterliegen. Bei hoher Geschwindigkeit oder im Anhängerbetrieb steigt die Verbrennungstemperatur, so dass die NOx-Produktion im Motor und damit der notwendige AdBlue-Verbrauch stärker als der Diesel-Verbrauch steigen. Hier gibt es Untersuchungen an einem Euro 6d-Fahrzeug aus dem VW-Konzern dazu. Dort zeigt sich zum Beispiel, dass der AdBlue-Verbrauch dieses Fahrzeugs bei 200 km/h auf gerader Strecke 6-7x so hoch ist wie bei einer längeren Fahrt mit 120 km/h, während der Kraftstoffverbrauch nur 2,5x so hoch ist. Bei einem kurzen Test mit noch höherer Last hat sich der Trend fortgesetzt.

Die hohe Schwankungsbreite bei ein und demselben Fahrzeug macht es praktisch unmöglich, den Tank für eine bestimmte Reichweite, zum Beispiel von einem Service zum nächsten, sinnvoll auszulegen. Zu diesem Aspekt komme ich noch weiter unten.

Die Bedeutung der Niederdruck-Abgasrückführung

Der Wert von 900-950 mg/km ist der Flottendurchschnitt für Fahrzeuge, so wie sie etwa 2008 bis 2014 verkauft wurden und 2017 in Umlauf waren, und deren Abgasrückführung oft einem engen Thermofenster unterliegt: Im Sommer sind die Werte deutlich niedriger, im Winter deutlich höher. Bereits mit einer Abgasrückführung, die in einem größeren Temperaturbereich arbeitet, wären die NOx-Werte in den Rohabgasen, und damit der durchschnittliche AdBlue-Verbrauch der Fahrzeugflotte, geringer als die berechneten 1,4 l - 1,6 l / 1.000 km. Unabhängig vom Thema der Thermofenster ist die bedeutendste Verbesserung in diesem Bereich jedoch die Einführung der Niederdruck-Abgasrückführung. Die Niederdruck-Abgasrückführung kann im Gegensatz zur Hochdruck-Abgasrückführung dauerhaft verwendet werden, um die Stickoxid-Produktion zu verringern, da sie die Abgase erst hinter dem Partikelfilter entnimmt, und somit nicht mehr verkokt, und auch keine Verkokung verursacht.

Das heißt: der AdBlue-Verbrauch von Fahrzeugen mit Niederdruck-Abgasrückführung ist viel geringer als der von Fahrzeugen ohne Niederdruck-Abgasrückführung. Die obige Abschätzung von 1,4 l - 1,6 l / 1.000 km bezieht sich auf die Flotte der Euro 5 - Fahrzeuge, so wie sie waren. Es gab nur vereinzelt Euro 5 - Fahrzeuge mit Niederdruck-Abgasrückführung, z.B. mit VW EA288-Motor.

Die oben stehende Berechnung des AdBlue-Verbrauchs ist also ein Rückblick, was notwendig gewesen wäre, der aber nicht einfach auf aktuelle Fahrzeuge übertragen werden kann. Die 543 g NOx pro Liter AdBlue sind natürlich übertragbar, die Menge an NOx in den Rohabgasen jedoch nicht.

Geringerer AdBlue-Verbrauch mit HVO, GtL und co?

Eher nein.

Da der AdBlue-Verbrauch nur davon abhängt, wie viele Stickoxide bei der Verbrennung entstehen, könnte ein anderer Kraftstoff nur dann den AdBlue-Verbrauch spürbar verringern, wenn der andere Kraftstoff auch geringere NOx-Rohemissionen mit sich bringt. Untersuchungen zu den Rohemissionen von Motoren zeigen jedoch, dass der Einfluss nicht groß sein kann.

Unter [41] werden mehrere solche Untersuchungen beschrieben. Eine Reduktion von bis zu 18% konnte erreicht werden, indem die Strategie zur Kraftstoff-Einspritzung an die Besonderheiten des Kraftstoffs angepasst wurde. Das würde aber voraussetzen, dass ein Motor speziell auf HVO-Kraftstoff abgestimmt wird, und dass der Motor dann nur mit HVO-Kraftstoff betrieben wird, oder dass ein Sensor im Tank ermittelt, welche Art von Kraftstoff genau verwendet wird.

Ohne besondere Abstimmung des Motors auf HVO-Kraftstoff waren die beobachteten Veränderungen vernachlässigbar.

An meinem eigenen Fahrzeug habe ich inzwischen etliche Datenaufzeichnungen mit HVO100-Kraftstoff gemacht, und kann auch da keinen Effekt sehen. Ich hatte eigentlich vor, einen Artikel über die Ergebnisse zu erstellen, es ist aber nichts dabei herausgekommen, das ich demonstrieren könnte.

Kosten für AdBlue

Für die Betrachtung der langfristigen Kosten rechnen wir mit zwei Verbräuchen:

- den oben berechneten Durchschnittsverbrauch von 1,6 l / 1.000 km (auch wenn es vermutlich nur 1,4 l / 1000 km gewesen wären) für Euro 5 - Fahrzeuge, wenn sie ein AdBlue-System gehabt hätten und dieses funktioniert hätte, wenn wir aber annehmen, dass eine Verringerung der NOx-Produktion im Motor mit der damaligen Technik nicht einfach möglich gewesen wäre, und dass tatsächlich die gesamte Verbesserung mittels AdBlue hätte erreicht werden müssen. Diese Abschätzung ist also sehr pessimistisch und führt zu einer Überschätzung der Kosten.

- den 0,6 l / 1.000 km, die ich an einem modernen Fahrzeug mit Euro 6d sehe (siehe unten)

Ein Liter AdBlue kostete an Zapfsäulen in Deutschland lange Zeit rund 0,70€ bis 0,99€ (April 2022: rund 1,50€. AdBlue wird aus Ammoniak hergestellt, und Ammoniak wird aus Erdgas hergestellt...)

Wir haben also:

- Fall 1: Für Euro 5 - Fahrzeuge vor der Erhöhung der Gaspreise: 0,70€ pro Liter und 1,6 l / 1.000 km, das entspricht also 1,12€ / 1.000 km

- Fall 2: Für das moderne Fahrzeug ohne "Sondereffekte" bei den AdBlue-Preisen: etwa 0,70€ und 0,6 l / 1.000 km, entspricht also 0,42€ / 1.000 km

- Fall 3: Für das moderne Fahrzeug mit "Sondereffekten" bei den AdBlue-Preisen: etwa 1,50€ und 0,6 l / 1.000 km, entspricht also 0,90€ / 1.000 km

Verbraucht ein Fahrzeug also etwa 5 Liter Diesel pro 100 km und nehmen wir für das Jahr 2010 einen Dieselpreis von 1,21€/l an [24], dann wären zu den 60,50€ pro 1.000 km für Diesel noch weitere 1,12€ pro 1.000 km für AdBlue dazugekommen.

Für März 2022 gibt der ADAC einen Durchschnittspreis von 2,14€/l an. Bei einem Verbrauch von 5 Litern Diesel pro 100 km und 0,6 Litern AdBlue pro 1.000 km ergeben sich also 107,00€ pro 1.000 km für Diesel und zusätzlich 0,90€ pro 1.000 km für AdBlue.

Einige sehen das also so, dass eine Erhöhung der Kosten von 60,50€ auf 61,69€ pro 1.000 km, oder gar eine Erhöhung von 107,00€ auf 107,90€, unbezahlbar wäre. Dabei ist noch zu berücksichtigen, dass das nur die Kraftstoff- und AdBlue-Kosten sind. Betrachtet man die Gesamtkosten eines Fahrzeugs, dann liegt man oberhalb von 300€ / 1.000 km. Würde ein Fahrzeug genau 300€ / 1.000 km kosten, dann lägen wir nun bei bis zu 301,12€ / 1000 km. Der ADAC geht selbst für Kleinwagen von deutlich höheren Kosten als 300€ / 1.000 km aus, betrachtet dabei aber Neuwagen inklusive ihres hohen Wertverlustes.

Quellen für AdBlue kann man zum Beispiel unter [11] finden (die früher verlinkte Seite findadblue.com existiert in ihrer früheren Form nicht mehr), man kann dort auch gezielt nach PKW-Zapfsäulen suchen. Einige PKW-AdBlue-Tanks sind aber so konstruiert, dass auch LKW-Zapfsäulen genutzt werden können.

Plausibilitätsprüfung für ein konkretes Fahrzeug?

Dieser Abschnitt ist etwas mathematischer als der Rest, und er ist nicht nötig, um den Rest des Artikels zu verstehen, er ist aber ein sehr wichtiges Argument für meine Aussage, dass es praktisch nicht möglich ist, dass Fachleute auf diesem Gebiet übersehen haben könnten, wie leicht der tatsächliche AdBlue-Bedarf berechnet werden kann, und dass eben keine Vermutungen oder Meinungen zu diesem Thema notwendig sind.

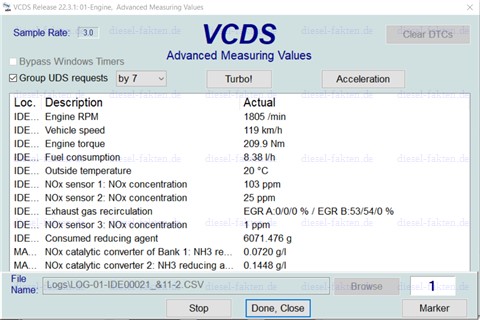

Weiter oben habe ich gezeigt, wie der langfristige durchschnittliche AdBlue-Verbrauch über eine große Anzahl an PKW anhand von allgemeinen Angaben des Umweltbundesamtes berechnet werden kann. Aber kann man die Berechnung auch für einen einzelnen PKW machen? Ja, wenn man ein Diagnosesystem für das Fahrzeug hat, und auf die nötigen Sensoren und Werte zugreifen kann. Wie oben beschrieben, benötigt man 1 kg AdBlue für 498 g NOx, also grob gerundet 1 kg AdBlue für 0,5 kg NOx. An dieser Stelle arbeite ich mit AdBlue-Masse, weil es das Motorsteuergerät meines Fahrzeugs auch macht. Also:

$ m_{\text{AdBlue}} = 2 \cdot m_{{\text{NO}}_{\text{x}}} $

Dies gilt aber nur für eine längere Fahrt: wie oben in der prinzipiellen Funktionsweise beschrieben, können SCR-Katalysatoren nicht nur eine gewisse Menge Ammoniak speichern, sondern sie müssen es sogar, wenn sie im Stadtverkehr gut funktionieren sollen. Die Betrachtung eines sehr kurzen Messintervalls macht also wenig Sinn, wenn man nicht genau weiß, wie viel Ammoniak das Steuergerät gerade einspeichern oder entnehmen will. Über ein sehr langes Messintervall dagegen kann man dieses Thema ignorieren, solange die Menge an Ammoniak, die möglicherweise eingespeichert oder entnommen wurde, klein ist im Vergleich zu der Menge, die während der Fahrt direkt aus AdBlue gewonnen wurde.

Wie in den Berechnungen gezeigt, müsste man für eine solche Plausibilitätsprüfung zwei Dinge wissen:

- Wieviel AdBlue hat das Fahrzeug tatsächlich während der Fahrt verbraucht?

- Wieviel NOx war während der Fahrt in den Rohemissionen enthalten, und somit, wieviel AdBlue hätte es verbrauchen müssen?

Wieviel AdBlue hat das Fahrzeug während der Fahrt verbraucht?

Das ist bei VAG-Fahrzeugen leicht, da man die Gesamtmenge an verbrauchtem AdBlue seit Inbetriebnahme des Fahrzeugs auslesen kann.

Wie hoch waren die NOx-Rohemissionen?

Hier muss man etwas rechnen:

- Die Masse an NOx insgesamt ist einfach das Integral über den NOx-Massenstrom $ \dot{m}_{{\text{NO}}_{\text{x}}} $ nach der Zeit: \[m_{{\text{NO}}_{\text{x}}} = \int_{t_1}^{t_2} \dot{m}_{{\text{NO}}_{\text{x}}} (t) dt \]

- Der NOx-Massenstrom ist zwar i.a. nicht direkt auslesbar, kann aber aus auslesbaren Werte berechnet werden. Vom NOx-Sensor (oder vom theoretischen Modell zur Schätzung der Rohemissionen) bekommt man zunächst den Volumenanteil an Stickoxiden im Abgas ($ \varphi_{{\text{NO}}_{\text{x}}} $). Wir benötigen aber nicht das Volumen, sondern die Masse.

- Um vom Volumen auf die Masse zu kommen, hilft die Thermische Zustandsgleichung idealer Gase. Es gilt: \[p \cdot V = n \cdot R_m \cdot T\]

Dabei ist p der Druck, V das Volumen, n die Stoffmenge, Rm die molare Gaskonstante, und T die Temperatur. Bei gleicher Temperatur und gleichem Druck (weil die Stickoxide im Abgas die gleiche Temperatur und den gleichen Druck haben wie das übrige Abgas) heißt das: Das Volumen des Gases ist proportional zur Stoffmenge. 1 Mol Stickoxide von 46 g haben genauso viel Volumen wie 1 Mol Dieselabgas, dessen molare Masse bei 29 g / mol liegt. - Für den Massenanteil $ \omega_{{\text{NO}}_{\text{x}}} $ gilt also: \[\omega_{{\text{NO}}_{\text{x}}} = \frac{46}{29} \cdot \varphi_{{\text{NO}}_{\text{x}}}\]

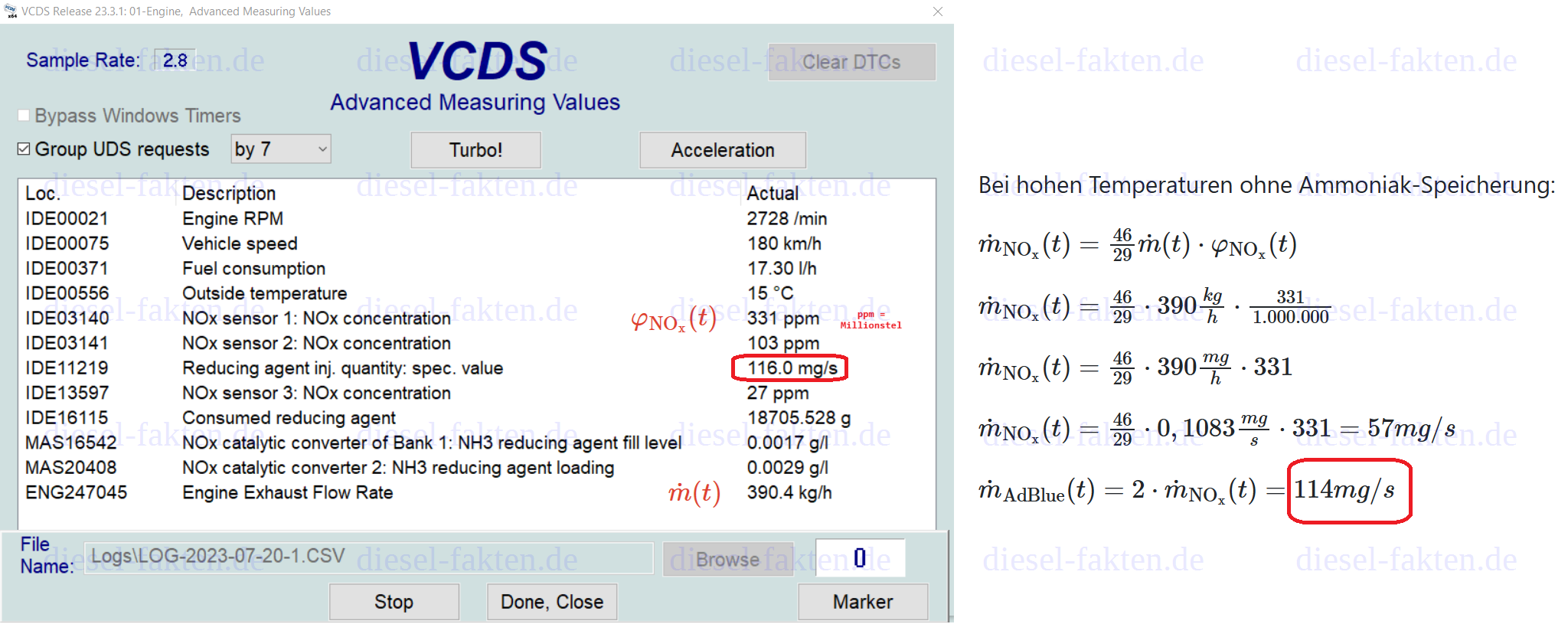

Wir kennen also den Massenanteil an Stickoxiden im Abgas. Kennen wir auch die Gesamtmasse des Abgases? Ja, das ist der "Abgasmassenstrom" $\dot{m}(t)$, und den rechnet das Steuergerät sowieso aus. Es ist praktisch die Summe aus Kraftstoff und Luft, die zusammen verbrannt werden. - Der NOx-Massenstrom zu einem Zeitpunkt t ergibt sich also als "gesamter Abgasmassenstrom * Massenanteil NOx": \[ \dot{m}_{{\text{NO}}_{\text{x}}}(t) = \dot{m}(t) \cdot \omega_{{\text{NO}}_{\text{x}}}(t) = \frac{46}{29} \dot{m}(t) \cdot \varphi_{{\text{NO}}_{\text{x}}}(t) \]

- Die NOx-Masse für eine Fahrt von Zeitpunkt t1 bis t2 beträgt demnach \[ m_{{\text{NO}}_{\text{x}}} = \int_{t_1}^{t_2} \dot{m}_{{\text{NO}}_{\text{x}}}(t) dt = \frac{46}{29} \int_{t_1}^{t_2} \dot{m}(t) \cdot \varphi_{{\text{NO}}_{\text{x}}}(t) dt \]

Zusammenfügen der Ergebnisse

Oben haben wir bereits festgestellt:

Somit gilt für eine lange Fahrt:

Nehmen wir also ein konkretes Beispiel. Die Berechnung funktioniert hier anhand einer Momentaufnahme nur, weil sich das Fahrzeug in einem Zustand befindet, in dem es die Ammoniak-Beladung, also die Menge an im SCR-Katalysator gespeicherten Ammoniak, nicht verändern will. Normalerweise müsste man genau diese Berechnungen von $ \dot{m}_{{\text{NO}}_{\text{x}}}(t) $ für alle Messwerte über eine gewisse Zeit durchführen und aufsummieren, und dann mit der Menge an verbrauchtem AdBlue vergleichen:

Die gezeigten 116 mg/s entsprechen 0,4176 kg/h = 0,383 l/h. Da das Fahrzeug in diesem Moment einen Kraftstoffverbrauch von 17,3 l/h hat, heißt das: bei diesem Fahrzeug liegt in diesem Moment bei 180 km/h auf gerader Strecke sowohl der theoretisch nötige als auch der tatsächliche AdBlue-Verbrauch bei 2,2% des Kraftstoffverbrauchs.

Eine langfristig deutlich geringere Dosierung würde immer bedeuten, dass zu wenig Ammoniak im System ist und dass das AdBlue-System daher unmöglich funktionieren kann. Das wäre nur in solchen Betriebszustanden normal, in denen das System ohnehin nicht funktioniert, z.B. bei zu hohen Temperaturen während einer DPF-Regeneration, oder wenn mehr AdBlue nötig wäre, als Fördereinheit und Injektor liefern können, oder wenn der Abgasmassenstrom so hoch ist, dass die Aufenthaltszeit der Abgase im Katalysator zu gering ist (=die "Raumgeschwindigkeit" zu hoch). Wenn allerdings solche Bedingungen bei normaler Fahrweise oft vorliegen, dann ist das System offenbar schlecht konstruiert.

Dazu kommt eigentlich noch ein weiterer Korrekturfaktor, der die notwendige Überdosierung darstellt, um Ammoniak-Oxidation und Ammoniak-Schlupf zumindest zu einem gewissen Maße auszugleichen. Bei Fahrzeugen mit AdBlue-Sparfunktion kommt es auf diesen Korrekturfaktor aber nicht an, denn man würde bei Fahrzeugen mit Sparfunktion im Regelfall einen Faktor deutlich unter 0,8 feststellen, auch schon bei normaler Fahrweise (Hinweis: der Screenshot zeigt 180 km/h laut Motorsteuergerät, was bei diesem Fahrzeug einem Tachowert von 190 km/h entspricht). Wird mehr als 80% dessen an AdBlue verbraucht, was nach dieser Funktion herauskommt, kann man böswillige Sparfunktionen eher ausschließen.

Mit der gleichen Methode lassen sich natürlich auch Auspuffemissionen berechnen, dann muss man aber vom Abgasmassenstrom noch die Massenströme der Abgasrückführungen abziehen, denn die werden ja nicht zum Auspuff ausgestoßen.

LKW ohne Abgasrückführung als Vergleichswert? Wirklich?

Bis hierher wissen wir bereits, dass die Antwort auf die Frage, wie hoch der AdBlue-Bedarf eines konkreten PKW ist, eine Rechenaufgabe gewesen wäre. Es gibt aber weitere Gründe, warum die Aussage, er müsste bei 5% des Kraftstoffverbrauchs liegen, leicht als offensichtlicher Unsinn hätte erkannt werden müssen, so dass ein simpler Irrtum seitens der "Experten" ausgeschlossen werden kann.

Es gibt LKW-Motoren, die Euro VI ohne AGR erreichen, z.B. von Scania [21] und Iveco [40]. Insbesondere die Quelle von Scania stammt von 2014, und hätte einem Experten im Jahr 2016 oder 2017, als die falschen Aussagen zum AdBlue-Verbrauch wie in [39] und [42] verbreitet wurden, bekannt sein müssen. Scania gibt für seine Euro VI-Motoren ohne AGR einen AdBlue-Verbrauch von 6 % an, für seine Motoren mit AGR nur 3 %. Journalisten und "Experten" haben also argumentiert, dass PKW verkleinerte LKW seien, und dann den AdBlue-Verbrauch von LKW ohne Abgasrückführung auf PKW mit Abgasrückführung übertragen, sogar auf PKW mit Niederdruck-Abgasrückführung. Als ob das nicht bereits schlimm genug wäre, hat der Experte aus [39] sogar behauptet, dass sich LKW- und PKW-Diesel-Motoren nicht wesentlich unterscheiden würden, was aber gerade beim Punkt der Abgasrückführung falsch ist.

Irrtum seitens der "Experten", oder Falschinformationen?

Zusammengefasst können wir festhalten:

- Der AdBlue-Bedarf, sowohl der Flottendurchschnitt als auch der für ein konkretes Fahrzeug, kann berechnet werden, und zwar unter Verwendung von Schulwissen in Mathematik, Physik und Chemie. Schätzungen, Meinungen, Vermutungen etc. ("der Experte...meint", "wenn wir die Erfahrungen von LKW nehmen...") sind dabei nicht nur nicht nötig, sondern vor allem eine völlig unwissenschaftliche Herangehensweise. Eine solche Herangehensweise wäre nur dann der richtige Weg, wenn die Fragestellung nicht durch Berechnungen lösbar wäre.

- Der AdBlue-Verbrauch hängt direkt von den NOx-Rohemissionen ab, und die hängen natürlich vom Motor ab. Ein Motor ohne Abgasrückführung, wie es ihn bei LKW gibt, führt zu sehr viel höherem AdBlue-Verbrauch als ein Motor mit Niederdruck-Abgasrückführung. Fahrzeuge mit reiner Hochdruck-Abgasrückführung würden im Regelfall zwischen diesen beiden liegen.

Da die fraglichen Expertenaussagen aus den Jahren 2016 und 2017 stammten, muss man bei dieser Bewertung noch betrachten, seit wann es PKW mit Niederdruck-Abgasrückführung gibt. War das 2016 ganz neu? Nein. VW hat die Niederdruck-Abgasrückführung 2012 mit dem EA288 Euro 5 eingeführt, Mercedes hat mit dem OM 651 ebenfalls 2012 die kombinierte Hochdruck- und Niederdruck-Abgasrückführung eingeführt, BMW war hier meines Wissens nach zumindest in einigen Motoren noch eher. Ein Experte hätte 2016 oder 2017 folglich wissen müssen, dass PKW mit Niederdruck-Abgasrückführung längst normaler Teil der Flotte sind.

Können die falschen Aussagen zum AdBlue-Verbrauch, insbesondere Werte von 5 Prozent des Kraftstoffverbrauchs, oder sogar noch höher, also normale Irrtümer gewesen sein? Das ist sehr unwahrscheinlich. Ein Experte auf diesem Gebiet kann nicht tatsächlich geglaubt haben, dass der AdBlue-Verbrauch von LKW ohne Abgasrückführung auf PKW mit Niederdruck-Abgasrückführung übertragbar ist, und ein Experte kann nicht übersehen haben, wie leicht die Berechnung des AdBlue-Bedarfs anhand von ein paar Daten aus dem eines Fahrzeugs Motorsteuergerät ist. Ein Experte dürfte sich, um sich auf einen Irrtum berufen zu können, weder auf seinem Fachgebiet (Diesel-Motoren) ausgekannt haben, noch dürfte er zur Anwendung von Schulwissen auf eine Alltagsfragestellung in seinem Fachgebiet in der Lage gewesen sein. Chemischer formuliert: Anhand von Abgasmessungen kam der Verdacht auf, dass nicht die richtigen Stoffmengen gemischt wurden, und ein Experte auf dem Gebiet will nicht selbst auf die Idee gekommen sein, die Stoffmengen nachzurechnen? Nein, das ist Unfug. Die Behauptungen, wonach der AdBlue-Verbrauch bei PKW bei mindestens 5 Prozent des Kraftstoffverbrauchs hätte liegen müssen, waren somit Falschinformationen. Eine weitere Auffälligkeit: Als Prof. Köhler glaubte, ausgerechnet zu haben, dass Feinstaub weitaus weniger gefährlich sei als behauptet, wurden seine Rechenfehler innerhalb von Tagen gefunden. Der Unfug von Klaus Schreiner und anderen dagegen wurde merkwürdigerweise nicht innerhalb von Tagen widerlegt.

Offen ist nun lediglich noch, ob Experten zu diesem Zeitpunkt vielleicht geglaubt haben könnten, dass man die Niederdruck-Abgasrückführung zukünftig wieder abschaffen könnte, und bei PKW den gleichen Weg gehen könnte wie bei LKW. Die Antwort lautet: Nein, dafür war es 2016, als solche Aussagen getätigt wurden, viel zu spät. Warum das so ist, folgt im nächsten Abschnitt.

Umwandlungsrate und NOx-Emissionen

Weiter oben habe ich auf Euro VI-Motoren von Scania verwiesen, die keine Abgasrückführung einsetzen, und die etwa 6% des verbrauchten Dieselkraftstoffs in AdBlue verbrauchen. Mit diesen Angaben lässt sich die notwendige Umwandlungsrate recht gut abschätzen.

LKW-Motoren haben einen Wirkungsgrad von gut 40 Prozent. Ein Liter Dieselkraftstoff enthält eine Energie von 10 kWh, woraus der Motor dann etwa 4 kWh nutzbare Energie gewinnt. Für Euro VI liegt der zulässige NOx-Ausstoß bei 0,4g/kWh, d.h. ein solcher LKW darf, grob gerundet, 1,6 g Stickoxide pro 1 Liter Kraftstoff ausstoßen.

Der AdBlue-Verbrauch von 6% bei solchen LKW bedeutet nun, dass für jeden Liter Dieselkraftstoff noch 60 Milliliter AdBlue verbraucht werden. Wenn wir von einer leichten Überdosierung ausgehen, so dass 1 Liter AdBlue für 500 Gramm Stickoxide eingesetzt werden, dann entsprechen die genannten 60 Milliliter etwa 30 Gramm Stickoxide. Das heißt: Für 30 Gramm Stickoxide vor SCR darf nur 1,6 Gramm nach SCR ausgestoßen werden. Die Umwandlungsrate muss also bei mindestens 95% liegen, um überhaupt gerade so die gesetzlichen Grenzwerte einhalten zu können. Wäre die Umwandlungsrate schlechter als 95%, dann könnte das Fahrzeug nicht gleichzeitig einen AdBlue-Verbrauch von 6% der Kraftstoffmenge haben, und dann 0,4g NOx/kWh einhalten. Das zeigt auch, warum die Mehrheit der LKW mit Euro VI ein AGR-System und ein SCR-System kombiniert. Denn eine Umwandlungsrate von mindestens 95 Prozent als Durchschnitt aus günstigen und ungünstigen Bedingungen ist technisch sehr anspruchsvoll. Iveco selbst gibt 97 Prozent für deren Euro VI-LKW ohne AGR an [40].

Ähnlich kann man für PKW argumentieren. Wäre der Wert von 5% tatsächlich korrekt gewesen, dann hätte der Verbrauch bei einem Dieselverbrauch von 6 l / 100 km bei 3 l / 1.000 km liegen müssen. Dann hätte NOx vor SCR bei mindestens 1.500 mg/km bis 1.600 mg/km liegen müssen. Dann wäre eine Umwandlungsrate von 95% nötig, um überhaupt den gesetzlichen Grenzwert für Euro 6-PKW von 80 mg/km einzuhalten. Pressemeldungen, laut denen einerseits der AdBlue-Verbrauch bei mindestens 5% liegen muss, und laut denen die Umwandlungsrate bei "bis zu 90%" liegt, wie z.B. [39], sind insofern als kompletter Unsinn zu werten: Ein Fahrzeug, dessen AdBlue-Verbrauch bei 5 % des Kraftstoffverbrauchs liegt, aber das nur 90 % Umwandlungsrate erreicht, würde immer noch 150 mg/km ausstoßen. Legt man nicht Euro 6 zu grunde, sondern die US-Norm Tier II Bin 5 (43 mg/km), wären sogar mehr als 97 % Umwandlungsrate nötig gewesen.

Um so hohe Umwandlungsraten zu erreichen, muss man nicht nur das SCR-System praktisch immer im idealen Temperaturbereich halten. Auch die Durchmischung von AdBlue bzw. Ammoniak mit Abgasen muss dann deutlich besser sein, als wenn man von vornherein nur auf 90% Umwandlungsrate abzielt. Der höhere AdBlue-Verbrauch erhöht prinzipiell das Risiko von Ablagerungen am AdBlue-Injektor, man kann aber nur weniger solche Ablagerungen akzeptieren. Um eine schnelle Aufwärmung des SCR-Systems zu erreichen, setzt man bei PKW schon länger Partikelfilter mit SCR-Beschichtung ein, die direkt nach dem Oxidationskatalysator angeordnet sind. Der AdBlue-Injektor sitzt dann dazwischen - mit nur wenigen Zentimetern Mischerstrecke. Abgas und AdBlue müssen sich also auf wenigen Zentimetern sehr gut durchmischen. Die SCR-Beschichtung im DPF darf dann - trotz der Temperaturen während der DPF-Regeneration - nicht nennenswert altern, denn die Emissionsgrenzwerte beziehen sich eigentlich auf die normale Lebensdauer des Fahrzeugs. In den USA wird das auch durchgesetzt, dort müssen die Zertifizierungstests mit künstlich gealterten Katalysatoren durchgeführt werden. Stellt man weniger hohe Anforderungen an das SCR-System, weil das Fahrzeug eine Niederdruck-Abgasrückführung hat, kann man eine stärkere Verschlechterung im Laufe der Zeit akzeptieren, und trotzdem dem Emissionsgrenzwerte einhalten.

Ein weiteres Hindernis stellen noch die OBD-Anforderungen dar: Euro 6-Diesel-PKW ab 2016 müssen einen OBD-Schwellwert von 140 mg NOx/km einhalten (vorher 240 mg/km oder 180 mg/km bzw. für Euro 5 waren es 540 mg/km). Das heißt: überschreiten die Emissionen unter Bedingungen, unter denen das Fahrzeug 80 mg/km einhalten müsste, sogar 140 mg/km, ist das Abgassystem defekt und muss einen Fehler melden. Geht man von Rohemissionen von 1.500 mg/km aus, wäre das AdBlue-System bereits defekt, wenn es nur noch 90 Prozent Umwandlungsrate erreicht. Die Herausforderung besteht hierbei darin, zuverlässig Fehler zu erkennen, aber keine Fehlalarme auszulösen. Allein die dafür erforderliche Genauigkeit von Sensoren ist ein erhebliches Hindernis, insbesondere, da auch mal ein Sensor defekt sein kann, und Werkstätten dann in der Lage sein müssen herauszufinden, wo das Problem liegt. Produziert ein Fahrzeug zum Beispiel nur etwa 500 mg/km, was zu einem AdBlue-Verbrauch von 0,9-1,0l/1.000 km führt, dann reicht eine Umwandlungsrate von 72 Prozent, um den OBD-Schwellwert einzuhalten, d.h. erst wenn dieser Wert unterschritten wird, muss ein Fehler angezeigt werden. Eine Verschlechterung auf 72 Prozent ist sehr viel leichter zuverlässig zu erkennen als eine Verschlechterung auf 90 Prozent.

Hätte der Autor von [39] seine Thesen nicht 2017, sondern 2007 geäußert, hätte man das als Projektvorschlag verstehen können: er schlägt vor, die verbleibenden 6 Jahre bis zur Einführung von Euro 6 dafür zu nutzen, so etwas zu entwickeln. Man hätte das versuchen können, oder man hätte es bleiben lassen können, es wäre aber ein Vorschlag gewesen, der ernsthaft zu diskutieren gewesen wäre. Im Jahr 2017 dagegen sind seine Aussagen als kompletter Unsinn zu werten. Im Jahr 2017 hatte sich die Niederdruck-Abgasrückführung als Möglichkeit zur Verringerung der Stickoxid-Produktion bereits bewährt, dem gegenüber hätte eine Entwicklungszeit von mehreren Jahren für die weitere Verbesserung von AdBlue-Systemen gestanden, die unmöglich bis 2019 (=verbindliche Einführung von Euro 6d-TEMP) zu machen gewesen wäre.

Man sieht also: selbst dann, wenn man die Niederdruck-Abgasrückführung wieder hätte loswerden wollen und wenn man den gleichen Weg wie bei LKW hätte gehen wollen, hätte es ganz erhebliche technische Hindernisse gegeben, auch bei den OBD-Vorschriften.

Einfluss von NOx-Speicherkatalysatoren

Eine Besonderheit stellen Fahrzeuge dar, die sowohl einen NOx-Speicherkatalysator als auch einen SCR-Katalysator haben (z.B. viele BMWs). Bei diesen Fahrzeugen ist es nicht ohne weiteres möglich abzuschätzen, wieviel AdBlue sie verbrauchen oder verbrauchen sollten, da ein unbekannter Anteil des NOx bereits im Speicherkatalysator reduziert wird. Man müsste wissen, wie viele Stickoxide sich nach dem Speicherkatalysator noch im Abgas befinden, um abschätzen zu können, wie viel AdBlue dann noch verbraucht wird oder für eine angemessene weitere Nachbehandlung verbraucht werden müsste. Hierzu wäre es zwingend notwendig, die NOx-Sensorwerte zu erfassen und dann die Stickoxid-Masse zu berechnen.

Das System kann aber auch so programmiert sein, dass der NOx-Speicherkatalysator nur dann verwendet wird, wenn der SCR-Katalysator noch kalt ist. In diesem Fall wäre der AdBlue-Verbrauch nur unwesentlich geringer. Hier kommen wir aber in den Bereich von Mutmaßungen.

Diese gleiche Aussage kann natürlich auf Euro 7 übertragen werden. Wir wissen heute (2025) nicht, ob die Motoren noch einmal weniger NOx produzieren werden als Euro 6d-Motoren. Oder ob Euro 7 - Dieselmotoren generell mit Speicherkatalysator + SCR-System kommen werden. Der AdBlue-Verbrauch könnte sinke, oder auch nicht. Sicher ist aber, dass der AdBlue-Verbrauch nicht nennenswert steigen kann. Das könnte er nur, wenn die Stickoxid-Produktion steigen würde.

Fazit zum AdBlue-Verbrauch

Der AdBlue-Verbrauch hängt davon ab, wie viele Stickoxide im SCR-Katalysator reduziert werden müssen. Die Reaktionsgleichungen sind seit Jahrzehnten bekannt. Der AdBlue-Bedarf ist leicht anhand der beteiligten Stoffmengen ermittelbar. Rechnen mit Stoffmengen ist Teil des Chemieunterrichts in der Schule, oft in der 8. Klasse. Die Berechnungen, um von den Daten des Umweltbundesamtes den langfristigen AdBlue-Verbrauch abschätzen zu können, sind also mit Schulkenntnissen in Chemie machbar. Die Berechnungen, um von Daten aus dem Motorsteuergerät (Volumenanteil an Stickoxiden und Abgasmassenstrom) auf den AdBlue-Bedarf zu kommen, sind mit Schulwissen der 11. Klasse machbar (Mathematik: Schreibweise Summen als Integral, Physik: thermische Zustandsgleichung idealer Gase).

Da die falsche Behauptung, Diesel-PKW müssten 5 % des Kraftstoffverbrauchs in AdBlue verbrauchen, von "Experten" stammte, stellt sich die Frage, wie so etwas zustande kommen kann. Hier kann ich nur vermuten:

- Es wurden viele Experten befragt, so lange, bis einer zufällig die gewünschte klickbringende Antwort gibt

- Experten wurde vorgegeben, was sie sinngemäß zu sagen haben, falls sie namentlich erwähnt werden wollen, und manche haben mitgespielt

- Es wurden zwar Experten befragt, aber kein echter Experte wollte sich die Zeit nehmen, um sich zu Schulwissen in Chemie, also zum Beispiel zum Rechnen mit Stoffmengen, zu äußern

Für den unwahrscheinlichen Fall, dass die unsinnigen Behauptungen zum AdBlue-Verbrauch tatsächlich bestem Wissen und Gewissen von Experten entsprachen, müsste man konstatieren, dass noch nicht einmal der Versuch von einer ernsthaften Beschäftigung mit dem Thema, für das die Experten angebliche Experten sind, erkennbar ist, und dass das Ganze doch sehr an den Film "Idiocracy" erinnert. Sollten die befragten Personen tatsächlich geglaubt haben, der AdBlue-Verbrauch müsse bei 5% liegen, dann ist das Verb "glauben" bereits das erste Problem. Chemische Reaktionen werden nicht geglaubt. Man rechnet mit ihnen, so wie in diesem Artikel. Sollten die beteiligten Autoren tatsächlich geglaubt haben, der AdBlue-Verbrauch müsse bei 5% liegen, dann wäre das vergleichbar mit einem Fall aus dem 19. Jahrhundert, als ein Portugiese einen Portugiesisch-Französischen Sprachführer wörtlich ins Englische übersetzte, ohne selbst Englisch zu können. Bekannt wurde das unter "English as she is spoke".

Was auch immer die Ursache dafür war, dass sich "Experten" derart blamiert haben: Der Wert einer "Expertenaussage" wurde dadurch nachhaltig geschädigt. Offensichtlich ist die Einstufung irgendwelcher Personen als "Experte" nicht viel wert, und "Expertenmeinungen" sind entsprechend mit Vorsicht zu genießen, ganz besonders dann, wenn ein "Experte" eine "Meinung" zu einer einfachen Rechenaufgabe äußert.

Größe des AdBlue-Tanks

Das zweite große Thema ist das der Größe der Tanks. In diesem Abschnitt zeige ich:

- AdBlue-Tanks, die von einem Service zum nächsten reichen, sind in Europa nicht nötig und waren in Europa nie nötig

- AdBlue-Tanks, die von einem Service zum nächsten reichen, sind nicht nur nicht nötig, sondern wären sogar eine besonders dumme Lösung, und taugen nur für Märkte, in denen das gesetzlich so vorgeschrieben ist

Es wurde immer wieder behauptet, dass die Größe des AdBlue-Tanks für die Wirksamkeit der Abgasreinigung bedeutsam ist, zum Beispiel unter [42]. Sogar der Artikel über AdBlue auf Wikipedia war so manipuliert, dass dort behauptet wurde, dass mit den kleinen Tanks die Abgasreinigung "nur kompromittiert möglich" gewesen sei [25]. Dieses Narrativ wurde von Journalisten frei erfunden. Das ist so, als würde man behaupten, dass mit einem kleineren Kraftstofftank nicht die volle Motorleistung erreichbar sei, weil man sonst nicht die vom Hersteller angegebene Reichweite erreiche. Um dem Unsinn mehr Glaubwürdigkeit zu verleihen, wurde einfach behauptet, eine AdBlue-Tank-Füllung hätte von einem Service bis zum nächsten reichen müssen.

|

|

AdBlue-Nachfüllmenge laut Kombi-Instrument |

|

|

Warnleuchte während der Fahrt bei AdBlue-Füllstand unter 1.000 km |

|

|

|

Betankung meines PKW mit AdBlue an einer PKW-Zapfsäule |

|

... und an einer LKW-Zapfsäule |

Das ganze hat mehrere Unterthemen:

- Wer es schafft, ohne die Hilfe einer Werkstatt Kraftstoff oder Scheibenwaschwasser nachzufüllen, schafft es auch, AdBlue nachzufüllen, vor allem, wenn der Fahrzeughersteller das Fahrzeug korrekt konstruiert bzw. diesen Vorgang zumindest nicht absichtlich verhindert oder verbietet. Wer keine Zapfsäule in der Nähe hat, kann einen 10-Liter-Kanister einfüllen, wenn das Fahrzeug eine Nachfüllmenge von 10 Litern erlaubt. Man sollte hier einfach das machen, was das Fahrzeug verlangt.

- Der AdBlue-Verbrauch ist, wie bereits erwähnt, sehr stark lastabhängig: Im Anhängerbetrieb steigen die NOx-Rohemissionen stark an, und damit der AdBlue-Verbrauch viel stärker als der Diesel-Verbrauch. Das gleiche gilt für Fahrten mit hoher Geschwindigkeit. Ich zeige unten, dass ein ausreichend großer Tank, um Nachfüllungen zwischen den Service-Intervallen zu vermeiden, aus anderen Aspekten heraus zu groß ist, und dass damit der Ansatz, AdBlue auch in europäischen Fahrzeugen nur beim Service nachzufüllen, vom ersten Tag an falsch war.

- Die "rechtlichen Gründe" existieren in Europa nicht. Sie sind frei erfunden.

- Kann ein Fahrer schlicht vergessen, AdBlue nachzufüllen?

Eigentlich ist es zunächst einmal sehr einfach: Ist der AdBlue-Tank leer, muss ihn jemand nachfüllen. Genaugenommen muss ihn jemand vorher nachfüllen, da der Motor nicht mehr startet, wenn der AdBlue-Tank leer ist1. Dazu noch folgender Gedankengang: Füllt man den Tank für Scheibenwaschflüssigkeit nicht rechtzeitig nach, verschmiert der Scheibenwischer Schmutz auf der Windschutzscheibe. Auch den Benzin- oder Diesel-Tank muss man nachfüllen, bevor er leer ist, sonst geht der Motor sogar während der Fahrt aus5. Man kann also festhalten: Fahrer müssen schon länger, und nicht erst seit der Einführung von AdBlue, die Fähigkeit haben, Tanks rechtzeitig nachzufüllen.

Bisher konnte niemand plausibel erklären, warum das Nachfüllen des AdBlue-Tanks schwieriger ist als das Nachfüllen des Kraftstofftanks oder gar das Nachfüllen des Tanks für Scheibenwaschwasser. Schwierig ist es allenfalls bei Fahrzeugen, bei denen der Hersteller es absichtlich so baut, dass es schwierig ist oder Spezialausrüstung erfordert. Zapfsäulen wie die hier abgebildete sind übrigens technisch nicht besonders kompliziert. Hätten die Fahrzeughersteller von Anfang an eine Betankung durch den Fahrer vorgesehen, anstatt Fahrer mit zusätzlichen Arbeitskosten beim Service belasten zu wollen, hätte man solche Zapfsäulen auch mit der Einführung von Euro 5 - Fahrzeugen normieren und aufbauen können. Dann wäre das Netz solcher Tankstellen jetzt auch dichter.

AdBlue-Tanks, die von einem Service zum nächsten reichen, sind also, wie in den Abbildungen erkennbar, offensichtlich nicht nötig. Betrachten wir also als nächstes die Frage, ob das zwar nicht notwendig, aber vielleicht trotzdem möglich und sinnvoll gewesen wäre, oder ob dadurch eigentlich fast nur Nachteile entstehen würden.

Aus dem AdBlue-Verbrauch, der nötig wäre, um nahezu alle Stickoxide aus den Abgasen zu reduzieren (siehe oben, es ist 1 Liter pro 543g NO2-Äquivalent), und der versprochenen Reichweite kann man natürlich die notwendige Tankgröße berechnen, wenn man die Menge der produzierten Stickoxide für verschiedene Fahrprofile kennt. Ebenso könnte man aus der tatsächlichen Tankgröße die Reichweite berechnen. Aus der tatsächlichen Datenlage (fast alle Euro 6b-Diesel, auch mit SCR, stoßen zu viele Stickoxide aus) hätte man also folgende Schlussfolgerungen ziehen können:

- Die Tanks sind viel zu klein

- Die versprochene Reichweite pro Tankfüllung war nicht haltbar

- Die Motoren produzieren bei der Verbrennung von Kraftstoff zu viele Stickoxide

Auf die Variante c) kommt man ohnehin nur, wenn man weiß, dass die benötigte Menge an AdBlue davon abhängt, wie viele Stickoxide sich im Rohabgas befinden. Dieses Wissen hätten Journalisten leicht von Experten bekommen können, und in Einzelfällen haben sie sogar, die breite Masse aber hat das nicht. Von dieser Seite her ist also zumindest nachvollziehbar, dass Journalisten nicht auf c) gekommen sind. Dass Journalisten aber einfach a) gewählt haben, ohne b) in Betracht zu ziehen, gehört in die Kategorie "jumping to conclusions is not excercice" bzw. wirft die Frage auf, ob solche Autoren den Scheibenwaschwassertank ihres Autos auffüllen können oder nicht.

Natürlich ist die einfachste Lösung b): Man hätte Kunden einfach sagen können, dass sie ab und zu AdBlue tanken müssen. Diese Variante ist ausdrücklich in der Verordnung 692/2008 [23] aus dem Jahr 2008, Anhang XVI Punkt 9.3 vorgesehen. Behauptungen, es sei rechtlich nicht möglich gewesen, Fahrer selbst AdBlue in den AdBlue-Tank füllen zu lassen, sind zumindest für die EU frei erfunden:

In den Anweisungen ist anzugeben, ob ein selbstverbrauchendes Reagens vom Fahrzeugbetreiber zwischen den planmäßigen Wartungen nachgefüllt werden muss.

Die Bestimmungen dazu, dass eine Falschbetankung erkannt werden muss, und dass das AdBlue-System seine eigene Funktionsfähigkeit überwachen muss, gelten sowieso, egal ob der Fahrer selbst AdBlue nachfüllen soll oder nicht. Auch die Aussage, dass AdBlue die Augen reize etc, hilft Autoren, die die Darstellung zu kleiner AdBlue-Tanks weiterhin verteidigen wollen, nicht: Benzin und Diesel sind Gefahrstoffe, und beide dürfen seit Jahrzehnten durch den Fahrer nachgefüllt werden. Auch Scheibenwaschmittel sollte man nicht in die Augen bekommen und nicht trinken. Davon abgesehen ist AdBlue ohnehin kein Gefahrstoff im Sinne der 1272/2008.

Eine Betankung mit AdBlue durch den Fahrer hätte also von Anfang an erlaubt sein können, wenn die Fahrzeughersteller das nicht absichtlich hätten verhindern wollen. Offen ist an dieser Stelle noch, ob größere Tanks eine von mehreren möglichen Lösungen gewesen wären, oder ob größere Tanks sogar besonders schlecht und damit eine falsche Scheinlösung gewesen wären. Falls es eine falsche Scheinlösung ist, ist noch zu klären, ob das offensichtlich für jeden Autor leicht erkennbar gewesen wäre, oder ob es sich um einen nachvollziehbaren Irrtum handelt.

Es zeigt sich aber: Deutlich größere Tanks wären offensichtlich eine falsche Scheinlösung, weswegen keine seriöse Quelle größere Tanks als Lösung in Betracht gezogen hat:

| Kosten | In diesem anekdotischen Bericht [26] von 2012 wurden einem Audi-Fahrer 125€ (einhundertfünfundzwangzig Euro) für das Nachfüllen von 22 Liter AdBlue berechnet, davon 62€ Material und 63€ Arbeitsaufwand, also 5,68€/l. Normalerweise wären diese 125€ in einer Service-Pauschale enthalten gewesen, und der Fahrer hätte gar nicht bemerkt, dass er für AdBlue mehr als das 5- bis 10fache des tatsächlichen Materialpreises bezahlt. Im Jahr 2023 spricht ein anderer anekdotischer Bericht von 90€ für 10 Liter [38], also 9€/l. |

| Fahrzeuggewicht | AdBlue hat eine Dichte von 1,09kg pro Liter, dazu kommt die Masse des Tanks. Journalisten, die zwingend einen AdBlue-Tank brauchen, der auch bei häufigem Anhängerbetrieb von Service zu Service reicht, wollen die Fahrzeuge also um 50 bis 100 kg schwerer machen. |

| Heizleistung | Ein bei -15°C durchgefrorener AdBlue-Tank muss nach 20 Minuten soweit aufgetaut sein, dass AdBlue verfügbar ist (Verordnung 692/2008 [23], Anhang XVI, Punkt 10). Je größer der Tank, desto größer die erforderliche Heizleistung. Alternativ wäre eine kompliziertere Konstruktion aus zwei Kammern nötig, wobei eine kleine Kammer relativ schnell auftaut. |

| Stark schwankender Verbrauch und Haltbarkeit |

Wie weiter oben beschrieben, ist die Schwankungsbreite des AdBlue-Verbrauchs auch innerhalb ein und desselben Fahrzeugs sehr groß. Detailliertere Untersuchungen dazu gibt es hier. Die Kurzfassung: Eine AdBlue-Menge, die bei meinem Auto unter Extrembedingungen für 15.000 km reicht, würde bei sparsamer Fahrweise für 100.000 km reichen. Das Service-Intervall liegt variabel bei 15.000 bis 30.000 km. Škoda gibt derzeit z.B. an, dass der Inhalt eines Tanks innerhalb von 4 Jahren verbraucht werden muss [18] (Seite 280). Die Haltbarkeit hängt aber von der Lagerungstemperatur ab, wobei höhere Temperaturen schlechter sind. Man kann also bei Laternenparkern in Südeuropa von einer kürzeren Haltbarkeit ausgehen. Bei +35°C wird eine Haltbarkeit von 6 Monaten angegeben [20]. |

| "Steinschlag" |

War ein AdBlue-Tank durchgefroren, ist dann bereits ein Teil aufgetaut, und macht der Fahrer eine Vollbremsung, dann stößt ein großer Brocken gefrorenes AdBlue mit hoher Geschwindigkeit gegen die Wand des Tanks, oder gar gegen den Sensor im Tank. Große Tanks und deren Sensoren müssen also sehr robust gebaut sein. |

Das heißt also: Ein AdBlue-Tank, der auch unter ungünstigen Bedingungen von einem Service zum nächsten reicht, wäre so groß, dass das Fahrzeug erstens unsinnig schwer wird, und dass zweitens der Tankinhalt bei vielen Fahrern überaltern würde. Man müsste also den Tank beim Service ablassen, mit dem Ergebnis, dass man mindestens 5€/l AdBlue bezahlt, damit beim nächsten Service ein guter Teil des AdBlues, für das man 5€/l bezahlt hat, wieder abgelassen und entsorgt wird. Konkret verbraucht mein eigenes Fahrzeug ca. 0,5 bis 0,6 l / 1.000 km (siehe Einleitung), ich habe jedoch bei zügiger Fahrweise auch schon einen Durchschnitt von 1,9l/1.000 km auf eine Strecke von 700 km erreicht. Bei einem Service- und Ölwechselintervall von 30.000 km heißt das: Autoren, die auf einen größeren AdBlue-Tank bestehen, um nicht selbst eine AdBlue-Zapfpistole benutzen zu müssen, verlangen einen AdBlue-Tank von mindestens 60 Litern, der beim Service für mindestens 300€ gefüllt wird. Beim nächsten Service werden dann 0 bis 45 Liter abgelassen, und erneut für mindestens 300€ befüllt. Andere Fahrer, d.h. solche, die eine AdBlue-Zapfpistole bedienen können, zahlen dagegen bei 0,6l/1.000 km etwa 18€ bis 27€ für 30.000 km, bei 2l/1.000 km 60€ bis 90€ für 30.000 km.

Damit ist gezeigt, dass es technisch ausgeschlossen ist, das Nachfüllen des AdBlue-Tanks auf den Service zu begrenzen, ohne massive Nachteile für den Kunden zu erzeugen. Wer weiterhin darauf besteht, dass es in Europa zu kleine AdBlue-Tanks gab, der sagt damit, dass es besser gewesen wäre, 5€/l AdBlue zu bezahlen, und dann bei jedem Service einen Teil davon wieder abzulassen, als selbst für 0,50€/l ab und zu einen kleineren Tank nachzufüllen und nichts abzulassen. Selbst ohne das Argument der möglichen Überalterung von AdBlue wird niemand erklären können, warum es besser ist, 125€ für 22 Liter AdBlue zu bezahlen, anstatt einfach selbst ab und zu AdBlue in den AdBlue-Tank zu füllen.

Bleibt noch die letzte Frage: Kann ein Fahrer einfach vergessen, AdBlue nachzufüllen, und dadurch dann liegen bleiben? Nur, wenn er sowohl mit dem Gehör als auch mit den Augen ein Problem hat. Ersteres könnte noch sein, letzteres wäre im Straßenverkehr jedoch gefährlich.

Der Gesetzgeber fordert hier einen ersten Hinweis bei einer Restreichweite von 2.400 km. Weiterhin fordert der Gesetzgeber, dass das Warnsignal sich mit fallendem Füllstand dann verstärkt, und dass die Warnung nicht mehr einfach weggedrückt werden kann, wenn die Reichweite nur noch einer Füllung des Kraftstofftanks entspricht.

Konkret hat mein Fahrzeug drei Warnstufen:

- bei 2.400 km Restreichweite erscheint zunächst nur in der App der unauffällige Hinweis, wenn man nachschaut

- bei 2.000 km ertönt ein Hinweiston. Bei jedem Einschalten der Zündung ertönt der Ton erneut, und es wird ein Hinweis angezeigt.

- bei 1.000 km ertönt ein gefährlich klingender Warnton. Bei jedem Einschalten der Zündung ertönt der Ton erneut, und es wird ein Hinweis angezeigt.

Das folgende Video zeigt das Verhalten meines Autos, wenn die AdBlue-Reichweite maximal noch 2.000 km beträgt, aber mehr als 1.000 km:

Der Warnton ab 1.000 km ist deutlicher:

Würde man den Motor direkt starten, würden die gleichen Meldungen in der gleichen Reihenfolge durchlaufen.

Selbstverständlich kann auch wegen beider Tanks nacheinander eine Warnung angezeigt und ein Warnton abgespielt werden:

Fazit zur Diskussion um die Tankgröße

Der Vorschlag, AdBlue-Tanks so groß zu machen, dass sie von einem Service zum nächsten reichen, wurde von keiner seriösen Quelle unterstützt oder aufgegriffen, weil es schlicht Unfug ist. Es ist viel teurer, das Fahrzeug wird deutlich schwerer, und es müsste in vielen Fällen bei jedem Service verbleibendes AdBlue abgelassen werden. Auch die Aussage des ADAC, dass der AdBlue-Tank so ausgelegt sein sollte, dass er bei normalem Fahrprofil (das ist vermutlich so gemeint, dass häufiger Anhängerbetrieb kein normales Fahrprofil ist) nur beim Service befüllt wird, halte ich für nicht wesentlich besser, da hier immer noch mindestens 5€ pro Liter anfallen, auch wenn dann zumindest das regelmäßige Ablassen großer Mengen entfällt.

Die einzige wirklich sinnvolle Lösung ist die, dass der AdBlue-Tank in den Zuständigkeitsbereich des Fahrers fällt und beim Service nicht befüllt wird, es sei denn, der Kunde wünscht ausdrücklich eine Befüllung. Der Kraftstofftank wird doch beim Service auch nicht unaufgefordert befüllt...?

Erkennung von Fehlfunktionen

Dieser Abschnitt befindet sich nun in zwei separaten Artikeln. AdBlue: Fehler und Fehlersuche in AdBlue-Systemen - Teil 1 beschreibt die gesetzlichen Anforderungen, wann eine Fehlfunktion erkannt werden muss, und vor allem, wann sie zu "kein Motorstart in xxx km" führt, AdBlue: Fehler und Fehlersuche in AdBlue-Systemen - Teil 2 beschreibt häufige Fehlerursachen, und wie sie unterschieden werden können.

Kann ein Fahrzeug AdBlue von Wasser unterscheiden?

Es muss.

Auf Grund der (wieder einmal falschen) Berichterstattung über eine mögliche AdBlue-Knappheit im August und September 2022 wird in Foren vermehrt darüber diskutiert, ob man nicht einfach Wasser, oder zumindest destilliertes Wasser in den AdBlue-Tank füllen kann, um das Fahrzeug auszutricksen. NEIN! Die Verordnung 692/2008 schreibt in Anhang XVI, Punkte 4-6 vor, dass das Fahrzeug mindestens eine der beiden folgenden Optionen umsetzen muss:

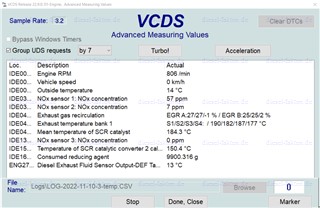

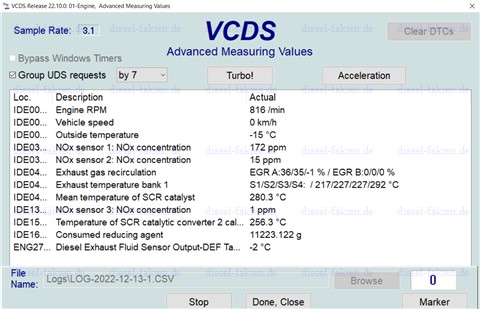

a) AdBlue-Qualität und AdBlue-Durchfluss wird überwacht. Im Screenshot rechts: Harnstoffkonzentration von 32,3% gemessen

b) Sensoren messen den Stickoxid-Ausstoß am Auspuff und erkennen somit, ob das System funktioniert oder nicht. Im Screenshot rechts: NOx-vor-SCR = 61 ppm, NOx-nach-SCR = 1 ppm.

Diese Vorschrift gilt bereits für Euro 5 - Fahrzeuge, wenn diese AdBlue verwenden. Inzwischen wird bei einigen Fahrzeugen sowohl die AdBlue-Qualität überwacht, als auch mittels Sensoren der Stickoxid-Ausstoß überwacht.

Setzt ein Fahrzeug nur Variante b) ein, kann es bei hohen Werten für NOx nach SCR zwar nicht ermitteln, warum die Werte schlecht sind, das ist aber vom Gesetzgeber auch gar nicht gefordert. Der Gesetzgeber fordert nur, dass ein nicht funktionierendes AdBlue-System erkannt wird und zu einer Fehlermeldung bzw. nach einer gewissen Strecke zur Stilllegung des Fahrzeugs führt. Die Ursache dafür zu finden ist dann das Problem einer Werkstatt. Werkstätten verfügen für diesen Fall über Ausrüstung, um eine Probe zu nehmen und diese Probe außerhalb des Tanks zu testen.

Die Variante a) kann wie folgt implementiert werden: Die Ausbreitungsgeschwindigkeit von Ultraschallwellen hängt von der Harnstoffkonzentration und der Temperatur ab. Ein Sensor, der sich diese Tatsache zunutze macht, wurde zum Beispiel 2016 von Continental vorgestellt [35]. Heutige AdBlue-Sensoren im AdBlue-Tank berechnen anhand dieser Ausbreitungsgeschwindigkeit von Ultraschall und der Temperatur im Tank die Harnstoffkonzentration auf 1 Prozent genau. Das ist so genau, dass man bei kleineren Abweichungen die Dosierung anpassen könnte.

Würde das Fahrzeug den Betrug nicht bemerken, dann würde man mit Leitungswasser wahrscheinlich das SCR-System beschädigen, z.B. durch Ablagerungen, die sich auf den Dosiermodulen und im Katalysator bilden. Je nachdem, welche Mineralien im Wasser enthalten sind, kann auch der Katalysator selbst zerstört werden. Zum Beispiel ist eine Kalzium-Vergiftung bei einem SCR-Katalysator auf Kupfer-Zeolith-Basis unumkehrbar und führt zum Austausch des Katalysators.

Unabhängig davon wären bei einem Fahrzeug, das trotz Wasser im AdBlue-Tank normal weiterfährt und nicht innerhalb von 50 km plus 30 Minuten eine Fehlermeldung anzeigt, die Vorgaben aus der Abgasverordnung nicht erfüllt.

Abgastemperatur

Manchmal wird immer noch behauptet, dass die notwendige Abgastemperatur im Stadtverkehr auf Grund der niedrigen Last oft nicht erreicht werde, und dass daher der SCR-Katalysator im Stadtverkehr nicht funktioniere.

Diese Aussage stammt noch aus der Zeit der ersten Generation von AdBlue-Systemen, wie sie im Jahr 2005 in LKW der Abgasnorm Euro IV verwendet wurden. Damalige Systeme erforderten 220°C Abgastemperatur. Außerdem musste zwischen AdBlue-Injektor und SCR-Katalysator eine gewisse Strecke liegen, die so lang war, dass das System bei PKW nur im Unterflur angebracht werden konnte, was bei Euro 5 - PKW mit AdBlue dann auch der Fall war. Diese Kombination war tatsächlich im Stadtverkehr bei PKW ein Problem. Als Lösung wurde bei einigen Fahrzeugmodellen ein NOx-Speicherkatalysator nahe am Motor und ein SCR-Katalysator im Unterflur angebracht, was durchaus Sinn gemacht hat2, da diese schon ab 150°C beginnen zu funktionieren [12].

Diese 220°C Abgastemperatur ergaben sich unter anderem aus der Größe der Tropfen, die am AdBlue-Injektor erzeugt werden konnten. Kleinere Tropfen verdampfen schneller, so dass eine geringere Temperatur ausreicht. Bereits 2014 war man bei 180°C. Auch die Mischerstrecke zwischen AdBlue-Injektor und SCR-Katalysator konnte auf wenige Zentimeter verkürzt werden, indem geeignete Mischer eingebaut wurden. Diese Mischer sind so geformt, dass sie eine Verwirbelung im Abgasstrom erzeugen, so dass sich Abgas und Ammoniak schneller vermischen. Damit ist nun auch ein Einbau nahe am Motor möglich. Ein weiterer wesentlicher Punkt war die Entwicklung hitzebeständigerer SCR-Beschichtungen: erst dadurch wurde es möglich, eine SCR-Schicht auf den DPF aufzubringen, denn die muss die Hitze der DPF-Regeneration aushalten.