- Details

Fehler und Fehlersuche in AdBlue-Systemen - Teil 1

Der eine oder andere kennt sie bereits, die Meldung "Kein Motorstart in 1.000 km". Je nach Fahrzeughersteller kann die genaue Restreichweite auch etwas abweichen. In diesem Artikel erkläre ich, was der Gesetzgeber vorschreibt, warum diese Meldung kommt, wann sie kommt, und auch, wann sie nicht kommt.

In Teil 1 geht es zunächst um die gesetzlichen Vorgaben und einige Begriffe, wie "OBD-Schwellwerte", "Warnsystem", oder "Aufforderungssystem". Ich konzentriere mich hier auf PKW, aber vieles gilt sinngemäß auch für Nutzfahrzeuge, wenn auch mit anderen Zahlenwerten.

Gesetzliche Vorgaben in der EU

Zunächst einmal gibt es bereits bei Fahrzeugen ab 2001 ein OBD-System, d.h. eine On-Board-Diagnose. Die ursprüngliche Aufgabe des OBD-System war es, selbstständig Fehler im Abgassystem zu erkennen. Mit der Zeit wurden die Anforderungen verschärft, und insbesondere im Zusammenhang mit AdBlue-Systemen sind Anforderungen dazugekommen, die speziell auf AdBlue-Systeme zugeschnitten sind. Theoretisch sind die Anforderungen immer so formuliert, dass es um "Abgasnachbehandlungssysteme, die ein zusätzliches Reagens benötigen" geht, praktisch geht es um AdBlue.

Grenzwerte und OBD-Schwellwerte

Für Fahrzeuge gibt es zum einen Emissionsgrenzwerte für Kohlenmonoxid, unverbrannte Kohlenwasserstoffe, Feinstaub und Stickoxide, für LKW ab Euro VI auch noch für Ammoniak. Für PKW mit Euro 7 wurde über die Einführung von Ammoniak-Grenzwerten diskutiert, das wurde jedoch nicht umgesetzt.

Zusätzlich gibt es die OBD-Schwellwerte, die definieren, ab wann ein Abgassystem defekt ist. Stößt zum Beispiel ein Euro 6-Diesel-PKW ab 2016 unter Bedingungen, unter denen er normalerweise den Emissionsgrenzwert von 80 mg/km einhalten müsste, mehr als den OBD-Schwellwert von 140 mg/km aus, ist das Abgassystem defekt im Sinne der OBD-Vorschriften. Dieser Schwellwert wurde erstmals in der Verordnung 459/2012 [3] festgelegt, davor galt ein Schwellwert von 240 mg/km für Euro 6-Diesel. Für die Zeit zwischen 2012 und 2016 konnten Fahrzeughersteller einen Wert von 180 mg/km beantragen. Auch für andere Schadstoffe gibt es OBD-Schwellwerte, z.B. 1.750 mg CO/km bzw. 1.900 mg CO/km für Euro 6-Diesel bzw. Benziner.

Die Verordnung 715/2007 [4], die unter anderem die Emissionsgrenzwerte definiert, legt dabei fest:

Die von dem Hersteller ergriffenen technischen Maßnahmen müssen außerdem sicherstellen, dass die Auspuff- und Verdunstungsemissionen während der gesamten normalen Lebensdauer eines Fahrzeuges bei normalen Nutzungsbedingungen entsprechend dieser Verordnung wirkungsvoll begrenzt werden.

"Während der gesamten normalen Lebensdauer" heißt also nicht "bis zur Außerbetriebsetzung des Fahrzeugs", sondern nur während der normalen Lebensdauer. Fahrzeughersteller geben hier gern Werte von 200.000 km oder noch weniger an, Gerichte haben im Rahmen der Schadensersatzprozesse wegen unzulässiger Abschalteinrichtungen aber im Regelfall mit Werten um die 250.000 km gearbeitet.

Für die OBD-Schwellwerte dagegen gilt laut Verordnung 692/2008 [2] bzw. deren Nachfolger 2017/1151 [5]:

Das OBD-System ist so ausgelegt, gebaut und im Fahrzeug installiert, dass es in der Lage ist, während der gesamten Lebensdauer des Fahrzeugs bestimmte Arten von Verschlechterungen oder Fehlfunktionen zu erkennen.

Hier ist also nicht mehr die Rede von der gesamten normalen Lebensdauer, sondern die OBD-Vorschriften sind bis zur Außerbetriebsetzung des Fahrzeugs einzuhalten. Man kann also sagen: der Grenzwert von 80 mg NOx/km muss nur während etwa 250.000 km eingehalten werden. Eine Verschlechterung auf mehr als 140 mg NOx/km muss dagegen auch von Fahrzeugen mit viel höherer Laufleistung erkannt werden. Ähnliches gilt für alle Schadstoffe.

Selbstüberwachung des Abgassystems nötig

Daraus ergeben sich bereits ein paar Konsequenzen. Jede Komponente, bei deren Totalausfall ein OBD-Schwellwert überschritten wird, muss überwacht werden. Bei Benzinern wird zum Beispiel die Funktion des 3-Wege-Katalysators mittels Lambda-Sonden überwacht. Zwar können die nicht direkt Kohlenmonoxid oder Stickoxide messen, sie können aber erkennen, wenn es ein Problem mit der Gemischbildung gibt oder der 3-Wege-Katalysator nicht funktioniert. Für Diesel-Fahrzeuge kann der Oxidationskatalysator mittels einer Lambda-Sonde überwacht werden, und bei Fahrzeugen mit AdBlue gibt es einen Stickoxid-Sensor, der erkennen würden, wenn das AdBlue-System nicht korrekt arbeitet. Da Stickoxid-Sensoren auch den Sauerstoffgehalt im Abgas messen können, dienen sie gleichzeitig als Lambda-Sonde. Neuere Diesel-Fahrzeuge verfügen teils über einen Partikelsensor, der erkennen würde, wenn der Partikelfilter defekt wäre. Ältere Fahrzeuge würden zumindest, wenn der Partikelfilter entfernt oder ausgebohrt wurde, erkennen, dass der Gegendruck, den der Partikelfilter erzeugt, erstaunlich gering ist, weswegen in diesem Fall das OBD-System des Motorsteuergeräts manipuliert wird.

Rein theoretisch beziehen sich alle Grenz- und Schwellwerte nicht auf "Benzin" und "Diesel", sondern auf "Fremdzündungsmotoren" und "Selbstzündungsmotoren". Ein hypothetischer Motor, der mit Ottokraftstoff betrieben wird, aber nur über Selbstzündung zündet, müsste bei den Grenzwerten die für Selbstzündung einhalten, und in Deutschland gilt das gleiche für die Bemessung der KFZ-Steuer. Einfacher gesagt: eigentlich gibt es Grenzwerte und Vorschriften für Motoren mit Zündkerzen und für welche ohne Zündkerzen.

Im Gegensatz zu Journalisten verstehen die Verordnungsgeber der EU, dass die Abgasrückführung keine Abgasnachbehandlung (siehe Abgasrückführung ist keine Abgasreinigung) ist. In der UN/ECE-Regelung 83 findet man Vorschriften, die besagen, dass die Abgasrückführung ebenso wie die Wirksamkeit der NOx-Nachbehandlung überwacht werden muss.

Das folgende Zitat aus der UN/ECE-Regelung 83 gilt nicht nur für AdBlue-Systeme, sondern für alle Fahrzeuge mit Dieselmotor:

Vorschriften für die Überwachung von Fahrzeugen mit Selbstzündungsmotor

...

Zur Erfüllung der Anforderungen in Absatz 3.3.2 dieses Anhangs muss das OBD-System Folgendes

überwachen:

- Andere Bauteile oder Systeme von Emissionsminderungssystemen oder abgasrelevante Bauteile oder Systeme des Antriebsstrangs, die mit einem Rechner verbunden sind, dessen Ausfall zu einer Überschreitung der in Absatz 3.3.2 dieses Anhangs aufgeführten OBD-Schwellenwerte für Abgasemissionen führen kann.

- ...

Klar ist: fällt der Rechner (=das Steuergerät) aus, der anhand der Messwerte des NOx-Sensors die AdBlue-Dosierung berechnet, dann können die OBD-Schwellwert für Stickoxide überschritten werden. Die Vorschrift sagt nun: Aus dieser Tatsache folgt, dass auch ein Ausfall dieses Sensors erkannt werden muss. Das gilt dann auch für andere Bauteile, die an diesen Rechner angeschlossen sind, zum Beispiel weitere Sensoren. Der Fahrzeughersteller darf aber für jedes Bauteil den Beweis führen, dass die OBD-Schwellwerte auch bei einem Totalausfall nicht überschritten werden, und bräuchte dann den entsprechenden Sensor nicht zu überwachen.

Besondere Anforderungen an AdBlue-Systeme

Besondere Anforderungen finden sich erstmals in der Verordnung 692/2008 [2] im Anhang XVI, später auch in der UN/ECE-Regelung 83 [1]. Für Nutzfahrzeuge finden sich die Anforderungen in der UN/ECE-Regelung 49 [1].

Warnsystem und Aufforderungssystem

Bei AdBlue-Systemen sind ein Warnsystem und ein Aufforderungssystem vorgeschrieben:

- Das Warnsystem zeigt Meldungen an und erzeugt ggf. akustische Signale. Bei neueren Fahrzeugen kann sich das Warnsystem auch zunächst in einer zugehörigen App melden.

- Das Aufforderungssystem begrenzt die Restreichweite des Fahrzeugs und verhindert ggf. den Start des Motors. Sinnvollerweise wird dem Fahrer mittels des ohnehin vorhandenen Warnsystems signalisiert, dass das Aufforderungssystem aktiv ist

Das Warnsystem muss sich aktivieren:

- wenn eine Fehlbetankung des AdBlue-Systems erkannt wurde

- wenn die Restreichweite des AdBlue-Tanks voraussichtlich nur noch 2.400 km beträgt

Das Aufforderungssystem muss sich aktivieren:

- wenn eine erkannte Fehlbetankung des AdBlue-Systems nicht innerhalb von 50 km behoben wurde

- wenn ein Dosierfehler von mehr als 50 % für länger als 30 Minuten plus 50 km vorliegt

- wenn die Restreichweite des AdBlue-Tanks voraussichtlich nur noch im Bereich einer Kraftstofftankfüllung liegt, meist also ca. 1.000 km

- in neueren Fahrzeugen: wenn die korrekte AdBlue-Dosierung nur mittels eines NOx-Sensors nach SCR geprüft wird, und dieser Sensor eine Überschreitung der OBD-Schwellwerte erkennt. Diese Vorschrift findet sich in neueren Versionen der UN/ECE-Regelung 83, nicht aber in der ursprünglichen 692/2008. Fun fact: wenn die Vorschrift davon ausgeht, dass bei NOx-Emissionen von über 140 mg/km ein Dosierfehler von mehr als 50% vorliegt, dann geht die Vorschrift von Rohemissionen von etwa 300 mg/km aus, und damit von einem AdBlue-Verbrauch von 0,6l/1.000 km bei normaler Fahrweise, was etwa 1 bis 1,5% des Kraftstoffverbrauchs entspricht.

Genauer gesagt muss sich das Aufforderungssystem aktivieren, wenn die genannten Fehler nicht ausgeschlossen werden können. Ist also ein Sensor defekt, der notwendig ist, um diese Fehler erkennen zu können, muss sich das Aufforderungssystem ebenfalls aktivieren. Dazu gibt es weiter unten als Beispiel die Reichweitenbegrenzung wegen eines defekten NOx-Sensors.

Folgende Defekte führen im Allgemeinen nicht zur Aktivierung des Aufforderungssystems:

- defekte AdBlue-Heizung: den Großteil des Jahres ist die Heizung gar nicht nötig, um das System zu betreiben. Die Abgase sind also auch bei defekter Heizung meistens in Ordnung. Zwar muss die Motorkontrollleuchte aufleuchten, weil ja etwas kaputt ist, das Aufforderungssystem aktiviert sich jedoch nicht

- defekter Füllstandssensor: Solange das Fahrzeug erkennen kann, dass der Füllstandssensor unplausible Werte liefert, kann es anhand des letzten bekannten Füllstandes und des Verbrauchs, seit der Sensor kaputt gegangen ist, ausrechnen, wieviel AdBlue noch im Tank ist. Fahrer bemerken einen defekten Füllstandssensor meist daran, dass nach dem nächsten Tanken keine Betankung erkannt wird, d.h. die Aufforderung zum Tanken verschwindet nicht. Bei manchen Fahrzeugen wird die Motorkontrollleuchte aktiviert, wenn der Füllstandssensor des AdBlue-Tanks defekt ist.

Die OBD-Vorschriften fordern außerdem, dass der Fehler, der das Aufforderungssystem aktiviert hat, für 800 Tage oder 30.000 km gespeichert wird. Zwar deaktiviert sich das Aufforderungssystem von selbst, wenn der Fehler von selbst verschwindet, der entsprechende Fehlerspeichereintrag muss jedoch für lange Zeit erhalten bleiben.

Es gibt einzelne Berichte über Fahrzeuge, die sich spontan, d.h. ohne Vorwarnung von etwa 1.000 km lahmgelegt haben, mit Verweis auf ein defektes AdBlue-System. Mir ist keine gesetzliche Grundlage bekannt, die so etwas fordert. Allerdings muss auch ein Mechanismus wie der 1.000 km - Countdown durch ein Steuergerät sichergestellt werden. Ist also das AdBlue-Steuergerät defekt oder ist keine Kommunikation möglich, dann könnte es schon sein, dass tatsächlich keine Freigabe für den Motorstart erteilt wird, und dass das Motorsteuergerät glaubt, der Countdown sei bereits abgelaufen.

Realisierung des Aufforderungssystems

Es gibt nun verschiedene Möglichkeiten, die der Fahrzeughersteller hat, um die Begrenzung der Restreichweite umzusetzen:

- die häufigste: Countdown der Restreichweite in Kilometern. Dabei darf die Restreichweite höchstens so groß sein wie eine mittlere Kraftstofftankfüllung, also meist im Bereich von 1.000 km. Danach ist kein Motorstart mehr möglich. Per Diagnosesystem können jederzeit weitere 50 km freigeschaltet werden, was dazu dient, dass eine Werkstatt nach einem Reparaturversuch den Motor starten und eine Probefahrt machen kann.

- auch möglich: Begrenzung der Anzahl der Motorstarts

- theoretisch zulässig: Verriegelung des Tankdeckels oder der Tankklappe des Kraftstofftanks. Bei Fahrzeugen, bei denen AdBlue- und Dieseltank unter der gleichen Tankklappe liegen, wäre es aber ungeschickt, die Tankklappe zu verriegeln

- deutliche Reduzierung der Leistung des Fahrzeugs, so stark, dass das Fahrzeug aus praktischen Gründen unbrauchbar wird, eine Fahrt zur Werkstatt aus eigener Kraft im Prinzip aber noch möglich

Bei Rettungsfahrzeugen und ähnlichem darf das Aufforderungssystem vom Fahrzeughersteller deaktiviert werden. Auch dies in den UN/ECE-Regelungen 49 und 83 beschrieben. Das gilt jedoch nur für das Aufforderungssystem, nicht für das Warnsystem. Das heißt: Auch Rettungsfahrzeuge warnen den Fahrer, wenn der AdBlue-Tank zur Neige geht, sie brauchen sich aber nicht selbst lahm zu legen.

Für Nutzfahrzeuge, die die UN/ECE-Regelung 49 erfüllen müssen, funktionieren die Anforderungen im Detail anders, haben aber die gleiche Zielstellung. Zum Beispiel muss ein Nutzfahrzeug das Drehmoment begrenzen, wenn der Füllstand des AdBlue-Tanks auf 2,5% gefallen ist.

Fahrer muss erkennen können, ob eine Meldung auf einen Defekt zurückzuführen ist

Es ist vorgeschrieben, dass für den Fahrer klar ersichtlich ist, ob er nur zum Nachtanken aufgefordert wird, oder ob ein Defekt vorliegt. Zitat aus der 692/2008, Anhang XVI, Punkt 3.3:

Das optische Signal muss mit einem Warnhinweis anzeigen, dass der Reagensfüllstand niedrig ist. Der Warnhinweis muss sich von jenem unterscheiden, der für die On-Board-Diagnose oder als Hinweis auf andere notwendige Wartungsarbeiten am Motor verwendet wird.

In Foren kommt es erstaunlich häufig vor, dass über "Fehler AdBlue!" berichtet wird, mit Foto, und dass der Autor als erstes darauf hinweist, dass er vollgetankt hat, aber der Fehler nicht verschwindet. Er kann nicht verschwinden, denn "Fehler AdBlue!" kann, solange die Software korrekt funktioniert, alles außer einem leeren Tank sein. Umgekehrt kann ein defekter Füllstandssensor dazu führen, dass der Fahrer zum Nachtanken aufgefordert wird, obwohl genug AdBlue vorhanden ist. Das ist jedoch schon der einzige Fehler, bei dem eine normale Aufforderung zum Tanken angezeigt werden kann.

Es gibt wohl einige Fahrzeuge von Audi, die auf Grund eines Software-Fehlers nicht melden, wenn der AdBlue-Tank fast leer ist. Ist er ganz leer, bekommt der Fahrer einen Fehler wegen zu geringen Reduktionsmitteldrucks, und das Aufforderungssystem aktiviert sich. Hierüber hat ein betroffener Fahrer auf Motor-Talk berichtet (siehe hier).

Begrenzung der Restreichweite wegen defektem NOx-Sensor

Viele Fahrzeuge begrenzen die Restreichweite allein schon deswegen, weil ein NOx-Sensor defekt ist. Davon steht oben bei den gesetzlichen Anforderungen jedoch nichts. Das liegt daran, dass viele Fahrzeuge sich darauf verlassen, eine Fehlbetankung des AdBlue-Tanks dadurch zu erkennen, dass dann die NOx-Emissionen stark steigen und der Wirkungsgrad des SCR-Katalysators auf 0 sinkt. Solche Fahrzeuge können also vor allem Wasser im AdBlue-Tank nur anhand der Messwerte des NOx-Sensors erkennen. Ist der einzige NOx-Sensor oder der NOx-Sensor nach SCR defekt, dann wäre das Fahrzeug gar nicht mehr in der Lage, eine solche Fehlbetankung zu erkennen. Würde dann jemand Wasser in den AdBlue-Tank füllen, wäre die gesetzliche Vorgabe nicht mehr erfüllt, dass bei einer solchen Fehlbetankung eine Reichweitenbegrenzung erfolgen muss. Daher muss die Logik der Fehlererkennung umgedreht werden: das Fahrzeug muss die Restreichweite begrenzen, wenn es nicht mehr ausschließen kann, dass der AdBlue-Tank falsch befüllt wurde. Ähnliches gilt, wenn grobe Dosierfehler nur über den NOx-Sensor erkannt werden.

Besonderheit BMW: Bei vielen BMWs scheint ein defekter NOx-Sensor nach SCR keinen Countdown auszulösen, auch bei Fahrzeuggenerationen, die Wasser im AdBlue-Tank nur anhand genau dieses Sensors erkennen. Dabei geht es allerdings um Fahrzeuge, die einen motornahen NOx-Speicherkatalysator mit einem Unterflur-SCR-System kombinieren. Im Prinzip wäre es möglich, dass diese Fahrzeuge, vor allem die mit kombinierter Hochdruck- und Niederdruck-Abgasrückführung, auch ohne das SCR-System in der Lage sind, zumindest den OBD-Schwellwert von 140 mg NOx/km einzuhalten. In diesem Fall würde praktisch der NOx-Sensor vor SCR (=nach NOx-Speicherkatalysator) bereits ausreichend niedrige Werte messen, um die Begrenzung der Restreichweite vermeiden zu können. Ob diese Fahrzeuge diese Werte in dieser Situation tatsächlich einhalten kann ich nicht sagen, ich möchte aber hier darauf hinweisen, dass ein Verstoß gegen die OBD-Vorschriften erst dann als nachgewiesen betrachtet werden könnte, wenn nachgewiesen wurde, dass die Emissionen tatsächlich zu hoch sind. Dieser Beweis wäre wahrscheinlich nur durch entsprechende Abgasmessungen zu erbringen. Bei Fahrzeugen, die keinen NOx-Speicherkatalysator haben, kann man dagegen aus praktischen Gründen einfach annehmen, dass sie mit Wasser im AdBlue-Tank weder den Euro 6-Grenzwert von 80 mg NOx/km noch den OBD-Schwellwert von 140 mg NOx/km einhalten.

Ohne das nachprüfen zu können, würde ich ein ähnliches Verhalten bei Fahrzeugen mit 2 SCR-Katalysatoren und 3 NOx-Sensoren erwarten: Misst der mittlere Sensor bereits ausreichend niedrige NOx-Werte, sollte ein Defekt des dritten Sensors zwar zum Aufleuchten der Motorkontrollleuchte führen, aber nicht zur Begrenzung der Restreichweite.

Hier geht es weiter zu Teil 2.

Externe Links:

- Details

Fehler und Fehlersuche in AdBlue-Systemen - Teil 2

Der eine oder andere kennt sie bereits, die Meldung "Kein Motorstart in 1.000 km". Je nach Fahrzeughersteller kann die genaue Restreichweite auch etwas abweichen. In diesem Artikel erkläre ich, was der Gesetzgeber vorschreibt, warum diese Meldung kommt, wann sie kommt, und auch, wann sie nicht kommt.

In Teil 2 geht es nun darum, welche Fehlerursachen tatsächlich in Frage kommen, wie sich sich äußern, und was man dann tun kann. Vorweg: das, was ich bisher an Antworten so genannter "KI" gesehen habe, war kaum zu gebrauchen. Ich schreibe "so genannte 'KI'", weil wahrscheinlichkeitsbasierte Papageien keinerlei tatsächliche Intelligenz besitzen, sondern (falsche) Analysen, mit denen sie trainiert wurden, wiedergeben.

Fehlersuche

Hat man tatsächlich einen Fehler im AdBlue-System, und hat sich ggf. auch das Aufforderungssystem aktiviert, dann liefert der Fehlerspeicher zwar einen ersten Hinweis, man muss jedoch oft etwas genauer hinschauen. Ohne Auslesen des Fehlerspeichers kommt man in der Regel nicht weiter, da zu viele Komponenten als Ursache in Frage kommen.

Oft reicht auch der Fehlercode nicht. Ein Fehler wie "P207F 00 - Wirkungsgrad unzureichend" liegt oft vor, wenn das AdBlue-System einen Fehler meldet, und ist für sich genommen noch nicht hilfreich. Vor allem die Meldung "Wirkungsgrad zu gering" sagt einfach nur "irgendetwas funktioniert nicht, und daher sind die Stickoxid-Emissionen zu hoch". In solchen Fällen ist es nötig, sich die Umgebungsdaten anzuschauen, bzw. wenn man in einem Forum nach Hilfe sucht, die Umgebungsdaten mit auszulesen und auch zur Verfügung zu stellen. Solche Umgebungsdaten enthalten sowohl die Bedingungen, unter denen der Fehler aufgetreten ist, als auch einige Messwerte irgendwelcher Sensoren. Bei Fehlern zum Wirkungsgrad kann das zum Beispiel die Motorlast, die Temperatur des SCR-Katalysators, oder die Messwerte der NOx-Sensoren zum Zeitpunkt des Fehlers sein.

Standardtests

Einige Prüfungen und Tests sind bei vielen Fehlerbildern nötig oder zumindest sinnvoll:

- Sichtprüfung des AdBlue-Injektors oder der AdBlue-Injektoren: mit der Zeit können sich Ablagerungen bilden, die man im Regelfall abwaschen kann. Solche Ablagerungen können dazu führen, dass das AdBlue nicht mehr im richtigen Sprühwinkel oder nicht mehr gleichmäßig abgegeben wird, was zu schlechter Durchmischung mit den Abgasen führen kann. In einem solchen Fall verschlechtert sich die Umwandlungsrate, und man bekommt eine Fehlermeldung der Art, dass der Wirkungsgrad des Reduktionskatalysators zu gering ist

- Dosiermengenprüfung: Hier fordert man per Diagnosegerät das Steuergerät auf, eine ganz bestimmte Menge AdBlue zu fördern. Mit herausgeschraubtem AdBlue-Injektor fängt man dieses AdBlue in einem Messbecher auf. Gibt es eine deutliche Abweichung zwischen Ist- und Soll-Wert, dann muss der Fehler irgendwo im Bereich Fördereinheit, Leitung oder AdBlue-Injektor liegen.

Langzeitanpassungswerte

Langzeitanpassung der AdBlue-Dosierung

Fahrzeuge mit AdBlue-System, vor allem Fahrzeuge mit mindestens 2 NOx-Sensoren, vergleichen die tatsächlich gemessene Umwandlungsrate mit einem Kennfeld, das dem Steuergerät sagt, welche Umwandlungsrate unter den gegebenen Umständen (Katalysatortemperatur, Abgastemperatur, Abgasmassenstrom...), normalerweise erreicht werden sollte.

Liegt die Umwandlungsrate unter den Erwartungen, kann dies diverse Gründe haben. Eine Möglichkeit wäre, dass der AdBlue-Injektor zu wenig abgibt. Bei Fahrzeugen ohne Harnstoffkonzentrationssensor könnte auch die Harnstoffkonzentration etwas geringer als üblich (32,5%) sein. Oder die SCR-Beschichtung des Katalysators könnte Alterungserscheinungen zeigen, wobei letzteres bei PKW kein verbreitetes Thema ist.

AdBlue-Systeme können in diesem Fall versuchen, die Dosierung langsam zu erhöhen und zu prüfen, ob die Umwandlungsrate sich dann verbessert. In solchen Fällen "lernt" das System, um wieviel es die Dosierung auf Grund solcher Besonderheiten des Systems erhöhen muss.

Normalerweise gibt es im Steuergerät ein Kriterium, das Schwellwerte für Langzeitanpassungswerte definiert: steigt ein solcher Wert über einen bestimmten Schwellwert, dann vermutet das Steuergerät einen Fehler, und dann wird mindestens die Motorkontrollleuchte aktiviert. Da das Steuergerät in diesem Fall die Kriterien zur Aktivierung des Aufforderungssystems nicht ausschließen kann, sollten außergewöhnliche Langzeitanpassungswerte im Allgemeinen zu einer Begrenzung der Restreichweite führen.

Ist eine Komponente des AdBlue-System defekt, können solche Langzeitanpassungswerte unsinnige Werte annehmen. Daher müssen diese Werte nach Reparaturen am AdBlue-System zurückgesetzt werden. Ein hoher Korrekturfaktor für die AdBlue-Dosierung ohne vernünftigen Grund würde dazu führen, dass viel zu viel AdBlue verbraucht wird, und würde vor allem bei Fahrzeugen ohne Ammoniak-Sperrkatalysator zu Ammoniak-Geruch führen. Da NOx-Sensoren auch auf Ammoniak reagieren, würden hohe Ammoniak-Emissionen auch das Steuergerät glauben lassen, dass die NOx-Emissionen weiterhin zu hoch seien, und es würde die Dosierung weiter erhöhen wollen. Das Zurücksetzen der Langzeitanpassungswerte ist also wirklich nötig. Das System würde bei starken Überdosierungen wahrscheinlich nicht von selbst erkennen, dass es den Korrekturfaktor wieder absenken kann. Wenn jemand fragt, ob man einen neuen NOx-Sensor anlernen müsse, lautet die Antwort: "vielleicht". Falls der Sensor durch einen Marder plötzlich kaputt gegangen hat, haben sich die Langzeitanpassungswerte wahrscheinlich nicht deswegen geändert. Hat der Sensor aber schleichend angefangen, immer schlechter zu messen, dann hat das Steuergerät auf Basis der falschen Messwerte die Langzeitanpassungswerte geändert, und dann müssen sie zurückgesetzt werden.

Nummerierung von NOx-Sensoren

Die herstellerübergreifende OBD-Schnittstelle definiert einen Sensor "NOx 1", der vor SCR misst, und einen Sensor "NOx 2", der nach SCR misst. Hat man ein Fahrzeug vor sich, dessen einziger NOx-Sensor nach SCR misst, so kann es sein, dass im Fehlerspeicher die Rede von "NOx Sensor 2" ist, obwohl das Fahrzeug nur einen hat. Das gilt auch, wenn man sich entsprechende Messwerte anschaut. Hier kann die Darstellung sinngemäß so aussehen: "NOx 1: ---- ppm, NOx 2: --- 42 ppm". Das heißt dann nicht, dass der erste Sensor defekt ist, sondern einfach nur, dass es keinen Sensor vor SCR gibt.

VW hat bei den Fahrzeugen mit Doppeldosierungssystem die Bezeichnung "NOx 2" wörtlich genommen, und liefert beim Auslesen ober die herstellerübergreifende OBD-Schnittstelle den Wert des zweiten Sensors, auch bei Fahrzeugen, die drei NOx-Sensoren haben (vor SCR, zwischen SCR1 und SCR2, sowie nach SCR). Das ist zwar korrekt, aber nicht hilfreich, denn die erreichte Umwandlungsrate ergibt sich aus den Messwerten der Sensoren 1 (also v or SCR) und 3 (nach SCR). Möchte man sich bei solchen Fahrzeugen während einer Probefahrt Daten anschauen, muss man ein Diagnosesystem verwenden, das Zugang zu allen drei NOx-Sensoren ermöglicht, in meinem Fall VCDS.

Fehlerbilder

Im Folgenden zeige ich für einige typische Fehlerbilder und Fehlerspeichereinträge, wie man vorgehen kann, um die Ursache zu finden.

Fehlerspeichereintrag: Drucksensor - kein Signal/Messwert unplausibel/Druck zu niedrig

Mögliche Ursachen:

- Drucksensor defekt

- Fördereinheit defekt

- System undicht

AdBlue muss unter Druck eingespritzt werden. Ist der Drucksensor defekt, kann der korrekte Einspritzdruck nicht sichergestellt werden. In diesem Fall muss das Steuergerät im Allgemeinen von einer Fehldosierung über 50% ausgehen, so dass sich bei einem defekten Drucksensor das Aufforderungssystem aktiviert. Das ist relativ leicht zu diagnostizieren, weil der Drucksensor ausgelesen werden kann. Ist der Sensor defekt, gibt es auch einen Fehlerspeichereintrag über den unplausiblen Messwert des Reduktionsmitteldrucksensors.

Ob dabei nur der Sensor defekt ist, oder ob die Fördereinheit defekt ist und nichts mehr fördert, ist zwar technisch interessant, aber für den Fahrer egal, da in beiden Fällen mindestens die Fördereinheit getauscht werden muss. Ist die Fördereinheit im Tank verschweist, muss der ganze Tank getauscht werden.

Hat man zusätzlich Ammoniak-Geruch, dann bedeutet dass, dass zu viel AdBlue verbraucht wird. Wird zu viel AdBlue verbraucht, obwohl das Steuergerät zu niedrigen Druck meldet, kann man davon ausgehen, dass irgendetwas undicht ist, d.h. der AdBlue-Injektor gibt AdBlue ab, wenn Druck aufgebaut wird, obwohl er gar kein Signal dazu bekommt.

Wie bereits in Teil 1 erwähnt, scheint es bei Audi einen Software-Fehler zu geben, durch den manchmal keine Nachtankaufforderung angezeigt wird (siehe hier). In diesem Fall wird, wenn der Tank ganz leer ist, ebenfalls der Fehler "Reduktionsmitteldruck zu niedrig" generiert und das Aufforderungssystem aktiviert. Das ist insofern korrekt, dass, wenn der Tank leer ist, natürlich kein Druck mehr aufgebaut werden kann. In diesem Fall muss man einfach nur AdBlue tanken. Besser wäre, wenn die Software korrekt funktioniert und eine Nachtankaufforderung angezeigt wird.

Füllstandssensor: Betankung nicht erkannt / kein Signal oder Signal unplausibel

Füllstand des AdBlue-Tanks

Ein defekter Füllstandssensor äußert sich normalerweise so, dass nach dem Betanken des AdBlue-Tanks die Aufforderung zum Betanken nicht verschwindet, auch nicht nach mehreren Tagen. Vor allem neuere Fahrzeuge zeigen bei defektem Füllstandssensor die Motorkontrollleuchte. Zwar kann man ggf. den Füllstandssensor zurücksetzen bzw. das Steuergerät anweisen, den aktuell gemessenen Füllstand als tatsächlichen Füllstand zu übernehmen, wenn aber der Sensor defekt ist und kein Signal mehr liefert, dann liefert er kein Signal mehr, egal ob man versucht, ihn zurückzusetzen oder nicht.

Je nach Hersteller, Modell und Baujahr kann es sein, dass es nur Schalter im Tank gibt, die "wenig - ja/nein" und "viel - ja/nein" messen, oder es kann einen Sensor geben, der die genaue Füllhöhe misst. Bei Fahrzeugen mit Aktiv- und Passivtank gibt es ggf. nur im Aktiv-Tank überhaupt einen Füllstandssensor.

Bei Fahrzeugen, die nur mit wenigen Schaltern messen, kommt es vor, dass ein solcher Schalter ausfällt. Bei früheren VAG-Fahrzeugen zum Beispiel gibt es drei solche Schalter. Wird der unterste Schalter trocken, wird man aufgefordert, AdBlue nachzufüllen, mit einer verbleibenden Strecke von 2.400 km. Die Warnung verschwindet, wenn der mittlere Schalter wieder AdBlue erkennt. Ist der mittlere Schalter aber defekt, wird die Betankung nicht mehr erkannt.

Für etwas neuere VAG-Fahrzeuge gilt hier: ein Ultraschall-Sensor misst die Laufzeit von Ultraschallwellen vom Boden des Tanks bis zur AdBlue-Luft-Grenze und zurück. Das funktioniert, da Ultraschall an der AdBlue-Luft-Grenze reflektiert wird. Da der tatsächliche Messwert während der Fahrt stark schwankt, z.B. im Gebirge, in engen Kurven oder bei starken Beschleunigungen/Bremsungen, wird die Restreichweite nicht aus dem tatsächlichen Messwert berechnet, sondern es gibt als Zwischenstufe einen berechneten Füllstand. Leider gibt es im Steuergerät mehrere Messwertkanäle, die so klingen, aber nur einer liefert mir einen wirklich plausiblen Wert. Am plausibelsten kommt mir hier der Messwertkanal IDE04099 vor. In einem Screenshot ist der schlecht darstellbar, da die Texte zu lang sind, daher zeige ich einen Text-Export:

IDE01922 |

Vehicle distance driven |

56053 km |

IDE03135 |

Sensor for reducing agent tank temperature: temperature |

12.6 °C |

IDE03142 |

Remaining vehicle distance until reducing agent deficiency |

15553.00 km |

IDE04099 |

Reduction agent dosing ReAg Rate/Demand |

0.0/0.00 L/h / Reag Tnk Lvl:67.5 % |

IDE10246 |

Reducing agent tank volume: act. value filtered |

13.3682 kg |

IDE10248 |

Reducing agent supply pump: offset factor calculated |

0.996 |

IDE10249 |

Reducing agent fill level sensor: act. value |

126.3 mm |

IDE16115 |

Consumed reducing agent |

37633.242 g |

ENG274021-ENG274330 |

Diesel Exhaust Fluid Sensor Output-DEF Concentration |

32.75 % |

ENG274021-ENG274334 |

Diesel Exhaust Fluid Sensor Output-DEF Tank Temperature |

12 °C |

In diesem Beispiel stand das Fahrzeug gerade und ruhig, dabei entsprechen 126 mm etwa 67% Füllmenge. Bei VAG-Fahrzeugen dieser Bauart verlangt das Handbuch normalerweise, nach einer AdBlue-Betankung die Zündung einzuschalten und 30 Sekunden zu warten. Diese 30 Sekunden sind übertrieben, man muss aber schon warten, bis die Betankung erkannt wurde. Eine Betankung wird nämlich nur erkannt, wenn die Füllhöhe deutlich anders ist als zuvor, und wenn der Messwert der Füllhöhe stabil ist. Fährt man sofort los, hält das Steuergerät den neuen Füllstand für eine normale Schwankung während der Fahrt und aktualisiert die Restreichweite nur sehr langsam. Das ist vor allem dann ein Problem, wenn das Aufforderungssystem bereits aktiv ist, denn das Aufforderungssystem zeigt keine Prognose, sondern einen Countdown, und es deaktiviert sich erst, nachdem eine Betankung erkannt wurde. Ist also das Aufforderungssystem bereits aktiv, dann gibt es auch nach einer Betankung keine allmählich steigende Prognose mehr. Die Betankung muss wirklich als Betankung erkannt werden.

Fehlerspeichereintrag: Reduktionsmittelqualität zu gering/Reduktionsmittelverbrauch zu niedrig

Wenn ein Fehlerspeichereintrag der Art

- Reduktionsmittel - Wirkungsgrad zu gering

- Reduktionsmittel - Qualität unzureichend

- Reduktionsmittelverbrauch zu niedrig

vorliegt, klingt das zunächst nach einer Fehlbetankung des AdBlue-Tanks oder nach einer defekten Fördereinheit oder einem defekten AdBlue-Injektor. In den meisten Fällen liegt das Steuergerät damit aber falsch. Tatsächlich werden diese Fehler meist dann ausgelöst, wenn der oben beschriebene Langzeitanpassungswert einen gewissen Schwellwert überschreitet. Man weiß dann also nur, dass das Steuergerät versucht hat, die Dosierung zu erhöhen, dass das aber das Problem der niedrigen Umwandlungsrate nicht gelöst hat.

Wäre der Inhalt des Tanks leicht verdünnt, würde die Erhöhung der Dosierung helfen. Wäre er stark verdünnt, würde es die Dosierung immer weiter erhöhen, bis der maximal erlaubte Schwellwert für diese Erhöhung erlaubt ist. Insofern ist "Reduktionsmittel - Qualität unzureichend" aus Sicht der Entwickler des Systems durchaus eine plausible Theorie. Aber nur in sehr seltenen Fällen hat der Fahrer tatsächlich gedacht, er könne das Fahrzeug mit Wasser überlisten, und nur in seltenen Fällen hat der Fahrer einen Kanister genommen, auf dem "AdBlue" drauf stand, aber Wasser drin war. Das Problem hierbei ist, dass viele andere Fehlerursachen exakt die gleiche Reaktion hervorrufen und für das Steuergerät gar nicht unterscheidbar sind. Das gleiche würde passieren, wenn der AdBlue-Injektor viel zu wenig abgibt. Auch bei Nebenluftproblem kann das passieren, denn Nebenluft führt dazu, dass viele Sensorwerte nicht mehr der Realität entsprechen, und dann funktioniert die gesamte Steuerung des Systems nicht mehr.

Füllstand des AdBlue-Tanks

Neuere Fahrzeuge können die AdBlue-Qualität direkt im Tank messen, und können daher diesen Fehler von anderen unterscheiden. Im VW-Konzern werden solche Sensoren zum Beispiel im AdBlue-Tank von Fahrzeugen mit EA288 evo-Motor eingesetzt, und dort wird die genaue Harnstoffkonzentration gemessen. Der Vorteil besteht darin, dass bei einer genauen Messung der Harnstoffkonzentration die Dosierung sehr leicht entsprechend korrigiert werden kann.

Bei diesem Fehlerbild muss man mindestens den AdBlue-Injektor reinigen und, wenn der Fehler dann nicht verschwindet, einen Dosiermengentest machen. Ist der Dosiermengentest und auch die AdBlue-Qualität in Ordnung, hat man wahrscheinlich einen Sensorfehler. Theoretisch kommt auch ein defekter Reduktionskatalysator in Betracht, das ist aber kein häufiges Problem.

Ein Beispiel findet sich hier:

2 Faults Found:

9954 - NOx Reductant Consumption too Low

P20F4 00 [040] - -

Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear

Freeze Frame:

Fault Status: 00000001

Fault Priority: 2

Fault Frequency: 1

Mileage: 167311 km

Date: 2024.08.18

Time: 17:50:25Engine RPM: 1861.00 /min

Normed load value: 69.4 %

Vehicle speed: 113 km/h

Coolant temperature: 90 ∞C

Intake air temperature: 24 ∞C

Ambient air pressure: 980 mbar

Voltage terminal 30: 14.580 V

Unlearning counter according OBD: 38

Long-term adaptation of reduction agent dosage: 1.81

Measured NOx conversion range 1: 0.000

Efficiency threshold of NOx conversion range 1: 0.000

Mean temperature of SCR catalyst: 354.7 ∞C

NOx sensor 1: NOx concentration: 110 ppm

NOx sensor 2: NOx concentration: 85 ppm

Particle filter: unburned fuel calculated: 0.0019953 - Reductant Quality Performance

P207F 00 [237] - -

MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear

Freeze Frame:

Fault Status: 00000001

Fault Priority: 2

Fault Frequency: 1

Mileage: 167311 km

Date: 2024.08.18

Time: 17:50:25Engine RPM: 1860.00 /min

Normed load value: 69.0 %

Vehicle speed: 113 km/h

Coolant temperature: 90 ∞C

Intake air temperature: 24 ∞C

Ambient air pressure: 980 mbar

Voltage terminal 30: 14.580 V

Unlearning counter according OBD: 40

Long-term adaptation of reduction agent dosage: 1.81

Measured NOx conversion range 1: 0.000

Efficiency threshold of NOx conversion range 1: 0.000

Mean temperature of SCR catalyst: 354.7 ∞C

NOx sensor 1: NOx concentration: 110 ppm

NOx sensor 2: NOx concentration: 85 ppm

Particle filter: unburned fuel calculated: 0.000

Der Langzeitanpassungswert der AdBlue-Dosierung hat sich in diesem Fall auf 1,81 erhöht, was den Fehler "NOx Reductant Consumption too Low" (=Reduktionsmittelverbrauch zu gering) auslöst. Der zweite Fehler sagt, dass NOx Sensor 2 nur knapp unterhalb von NOx Sensor 1 liegt, er sollte jedoch viel weiter darunter liegen. Das Steuergerät generiert also den Fehler "Reducation Quality Performance", also "AdBlue-Qualität". Tatsächlich war einfach ein Sensor kaputt.

Derart hohe Langzeitanpassungswerte sind immer Folgefehler. Wie bereits beschrieben, kann das Fahrzeug an dieser Stelle nicht unterscheiden, ob das AdBlue verdünnt ist, ob die Katalysatorbeschichtung beschädigt ist, ob der Injektor zu wenig abgibt, oder ob der erste NOx-Sensor zu wenig misst, und daher zu wenig AdBlue verbraucht wird, oder ob der zweite NOx-Sensor zu viel misst, und eigentlich die Abgase in Ordnung sind.

Fehlerspeichereintrag: Wirkungsgrad Reduktionskatalysator zu gering

Wenn ein Fehlerspeichereintrag vorhanden ist der Art

- Wirkungsgrad des Reduktionskatalysators zu gering

dann ist der Fehler oft nicht so leicht zu diagnostizieren, und oft wird das Falsche getauscht. Das ist vor allem bei NOx-Sensoren ärgerlich, da die nicht ganz billig sind.

Der Wirkungsgrad des Reduktionskatalysators kann vom Motor- oder AdBlue-Steuergerät ermittelt werden:

- mit zwei NOx-Sensoren: Indem die Umwandlungsrate, die die NOx-Sensoren messen, mit einem Kennfeld verglichen wird. Das Steuergerät weiß also, wie hoch die Umwandlungsrate in bestimmten Temperatur- und Lastbereichen sein sollte.

- mit nur einem NOx-Sensor:

- nach SCR: hier funktioniert es wie bei zwei NOx-Sensoren, nur dass als erster Sensor der Schätzwert der Rohemissionen verwendet wird

- vor SCR: Abgase werden im Schubbetrieb über die Niederdruckabgasrückführung zurückgeführt, so dass der Sensor vor SCR die Abgase messen kann

Misst der zuständige Sensor zu hohe Werte, egal warum, dann wird vermutet, dass der Wirkungsgrad des Reduktionskatalysators zu gering ist. Das kann an zu geringer AdBlue-Dosierung liegen, genauso könnte der Sensor defekt sein, oder es könnten Ablagerungen auf dem AdBlue-Injektor sein. Im letzteren Fall würde AdBlue nicht mehr gleichmäßig genug in den Abgasen verteilt.

Der Reduktionskatalysator ist eher selten tatsächlich defekt. Vor allem bei Fahrzeugen, bei denen der DPF eine SCR-Beschichtung hat, müssten bei einer mechanisch beschädigten DPF/SCR-Kombination die Partikelemissionen stark ansteigen. Da die Partikelemissionen ohnehin ab Euro 6 bei der Abgasuntersuchung gemessen werden, sollten die meisten Werkstätten entsprechende Geräte haben. Wenn die Wirkung des Schadens so groß ist, dass das SCR-System deswegen einen Fehler meldet, müssten die Partikelemissionen im Bereich von mehreren Millionen pro Kubikzentimeter liegen.

Etwas anderes ist eine chemische Beschädigung. Die SCR-Beschichtung von DPF/SCR-Kombinationen hält zwar die typischen Temperaturen einer DPF-Regeneration aus, aber die SCR-Beschichtung, die zum Beispiel eine Kupfer-Zeolith-Beschichtung ist, verträgt viele Chemikalien nicht. Reinigungsdienstleister müssen hier darauf achten, was sie verwenden dürfen und was nicht. Die SCR-Beschichtung wird sonst chemisch einfach inaktiv. Während die Partikelfilterfunktion in einem solchen Fall erhalten bleibt, würde die SCR-Funktion also beschädigt werden, und der Wirkungsgrad des Reduktionskatalysators wäre zu gering. An dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, dass das Motorsteuergerät bei Fehlerspeichereinträgen nicht von "DPF/SCR-Kombination" sprechen wird, sondern sich immer entweder auf den Partikelfilter oder auf den Reduktionskatalysator bezieht, auch dann, wenn es eigentlich ein einziges Bauteil ist.

Bei Fahrzeugen mit nur einem NOx-Sensor, der sich vor SCR befindet, wird der Wirkungsgrad des SCR-Systems nur im Schubbetrieb, und auch da nur manchmal getestet. Bei solchen Fahrzeugen kann es helfen, einen erneuten Test zu erzwingen, vor allem, wenn der Wirkungsgrad randlagig ist, d.h. wenn der Test manchmal ein schlechtes Ergebnis liefert, meistens aber ein gutes. Eine solche Prozedur ist zum Beispiel hier für VAG-Fahrzeuge beschrieben. Es steht zwar nicht dort, aber dieses Vorgehen macht ausdrücklich nur bei Fahrzeugen mit nur einem NOx-Sensor Sinn, und nur, wenn dieser sich vor SCR befindet.

Fehlerspeichereintrag: NOx-Sensoren

Im einfachsten Fall liefert ein Sensor gar kein Signal mehr, z.B. durch einen Marderschaden. Diese Fälle sind sehr leicht zu diagnostizieren.

Schwieriger sind Sensoren, die noch ein Signal liefern, aber nicht mehr korrekt messen, denn dann hat man vielleicht einen Fehlereintrag zu einem NOx-Sensor, oder man hat einen der oben beschriebenen Fehler, also Wirkungsgrad des Reduktionskatalysators zu gering, Reduktionsmittelqualität zu gering, Reduktionsmittelverbrauch zu gering... nämlich dann, wenn die Messwerte nicht falsch genug sind, damit das Steuergerät die Messwerte als "offensichtlich falsch" erkennt. Da diese Fälle bereits oben abgehandelt sind, geht es hier jetzt um NOx-Sensoren.

Erkennung eines defekten NOx-Sensors vor SCR

Anhand eines Kennfeldes wird mittels Verbrennungsdruck, Temperatur, und einiger weiterer Parameter geschätzt, wie hoch die NOx-Produktion während der Verbrennung etwa sein müsste. Misst der Sensor erheblich weniger, muss davon ausgegangen werden, dass er defekt ist. Misst der Sensor erheblich mehr als die Schätzung, kann der Sensor defekt sein, oder es kann auch ein Problem mit der Verbrennung im Motor vorliegen. Bei VAG-Fahrzeugen scheint es so zu sein, dass zu hohe Messwerte des NOx-Sensors vor SCR nur dann direkt im Fehlerspeicher gespeichert werden, wenn der Messwert über 1650 ppm liegt.

Im Sinne der OBD-Vorschriften ist bei Fahrzeugen, die nur einen NOx-Sensor haben, ein zu höher Messwert vor SCR viel schlimmer als ein zu niedriger, da es bei einem zu niedrigen Messwert dazu kommen könnte, dass der Wirkungsgrad versehentlich als gut bewertet wird, obwohl er schlecht ist. Misst ein NOx-Sensor dagegen zu hohe Werte, wird sowieso früher oder später sowieso deswegen irgendein Fehler ausgelöst.

Bei Fahrzeugen, bei denen der NOx-Sensor vor SCR gleichzeitig der NOx-Sensor nach LNT (NOx-Speicherkatalysator) ist, ist das offensichtlich nicht so einfach, weil man hier ja einen Schätzwert für NOx nach LNT bräuchte.

Variante 1: einziger NOx-Sensor nach SCR

Bei dieser Variante werden die NOx-Rohemissionen zwecks Berechnung der AdBlue-Dosierung geschätzt. Ist die Schätzung zu gering, zum Beispiel weil ein Temperatursensor defekt ist, oder weil der Drucksensor in einem der Zylinder falsch misst, oder (bei älteren Fahrzeugen) das Hochdruck-AGR-Ventil verkokt ist und daher die AGR-Rate falsch geschätzt wird, dann steigen die NOx-Emissionen, und ab einem gewissen Punkt aktiviert sich das Aufforderungssystem. Genauso gut könnte der NOx-Sensor selbst defekt sein und zu hohe Werte messen. Nur selten liegt es tatsächlich am Reduktionskatalysator, meistens liegt es am NOx-Sensor, oder es ist irgendetwas, weswegen das Steuergerät eine zu geringe AdBlue-Dosierung berechnet, defekt. Dass bei zu geringer AdBlue-Dosierung dann der Wirkungsgrad zu gering ist, ist logisch. Auch Wasser im AdBlue-Tank hätte hohe Messwerte des NOx-Sensors zur Folge. Es könnte auch am Injektor liegen, wenn dieser einfach weniger abgibt, als das Steuergerät anweist. Das allerdings kann man mittels Dosiermengenprüfung prüfen.

Bei dieser Konstruktion ist eine Fehlersuche also oft sehr mühsam und führt oft dazu, dass so lange irgendetwas getauscht wird, bis man zufällig die richtige Komponente getauscht hat. Das ist meiner Meinung nach nicht unbedingt ein Fehler der Werkstatt, sondern ein Fehler des Herstellers, der so schlecht diagnostizierbare Fahrzeuge entwickelt hat.

Variante 2: einziger NOx-Sensor vor SCR

Diese Variante hat gegenüber Variante 1 den Vorteil, dass man die Messwerte des NOx-Sensors mit den Schätzwerten abgleichen kann. Stimmen diese einigermaßen überein, bzw. schwanken sie umeinander herum, dann ist der NOx-Sensor eher nicht die Fehlerursache. Zeigt der NOx-Sensor deutlich niedrigere Werte als der Schätzwert, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit der NOx-Sensor defekt, was auch vom OBD-System so erkannt werden sollte ("NOx-Sensor: Signal zu klein", "NOx-Sensor: Messwert unplausibel" o.ä.). Zeigt der NOx-Sensor deutlich höhere Werte, dann könnte er defekt sein, es könnte jedoch auch ein Problem mit der Verbrennung vorliegen, oder eine normale Alterungserscheinung des Motors sein. Zeigt der NOx-Sensor sehr viel höhere Werte, wird bei VAG-Fahrzeugen der Fehler "Signal zu groß" gesetzt. Bei Fehlern "Signal zu klein", "Messwert unplausibel" oder "Signal zu groß" für den NOx-Sensor vor SCR ist das Dosiersystem (Fördereinheit, Leitungen, Ventil) nicht die Fehlerursache. Auf jeden Fall muss man hier in die Umgebungsdaten des Fehlers schauen.

Um mit diesem Aufbau einen Test des Gesamtsystems durchführen zu können, ist es notwendig, die Abgase nach dem SCR-Katalysator noch einmal über den Sensor vor dem SCR-Katalysator zu leiten. Das wird dadurch erreicht, dass im Schubbetrieb die Abgasklappe am Auspuff geschlossen wird, und das Ventil der Niederdruck-Abgasrückführung geöffnet wird. Dazu muss sich das Ventil der Niederdruck-Abgasrückführung natürlich hinter dem SCR-Katalysator befinden. Diese Variante findet man vor allem bei einigen Euro 6b-Fahrzeugen mit motornaher DPF/SCR-Kombination.

Korollar: hat man ein Fahrzeug, dessen einziger NOx-Sensor sich vor SCR befindet, hat man zwangsläufig auch eine Niederdruck-Abgasrückführung.

Ein Nachteil dieser Variante ist, dass ein Test des Gesamtsystems nur selten und kurz stattfindet (ein Test dauert nur wenige Sekunden). Es ist schwierig, einerseits die OBD-Anforderungen einzuhalten, und andererseits keine Fehlalarme zu generieren.

Variante 3: zwei NOx-Sensoren, je einer vor und nach SCR

Bei dieser Variante werden sowohl die Rohemissionen als auch die Auspuffemissionen gemessen. Den Schätzwert der Rohemissionen gibt es immer noch, vor allem um einen Defekt am Sensor vor SCR erkennen zu können. Für Fehler "Signal zu groß" und "Signal zu klein" für den Sensor vor SCR gilt hier also das gleiche wie bei Variante 2: Das liegt nicht am Dosiersystem.

Meldet das OBD-System einen der beiden NOx-Sensoren, muss man in den Umgebungsparametern des Fehlerspeichereintrags genauer hinschauen. Dort sollten sowohl die Messwerte als auch der Schätzwert für den ersten Sensor hinterlegt sein. Notfalls kann man sich die Werte auch auf einer Probefahrt anschauen. Hier ist meist schnell klar, welcher der beiden Sensoren defekt ist. Zwar meldet das Steuergerät, welchen es für defekt hält, auf Grund der Kosten für einen neuen NOx-Sensor macht es aber Sinn, sich das selbst noch einmal genauer anzuschauen.

Außerdem kann bei dieser Variante die Umwandlungsrate permanent überwacht werden, und so ein Durchschnitt über längere Zeit gebildet werden. Fehlalarme sind hier seltener. Zwar ist die Bauweise geringfügig teurer in der Herstellung, die Fehlersuche aber einfacher. Außerdem funktionieren Varianten mit 2 NOx-Sensoren besser, weil dann unter anderem eine vernünftige Regelung der Ammoniak-Beladung möglich wird.

Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\059-907-401-V2.clb

Steuergerät-Teilenummer: 4G0 907 589 F HW: 4G0 907 589 B

...

1 Fehler gefunden:

9691 - Geber für NOx (G295)

P1033 00 [10101111] - Signal zu klein

...

NOx Emission NOx-Sensor 2: 132 ppm

NOx Emission NOx-Sensor: 41 ppm

Berechnete NOx-Konzentration hinter Turbolader: 172 ppm

Hier wurde zuerst der zweite Sensor getauscht, wohl mit der Begründung, dass der zweite NOx-Sensor nicht mehr als der erste anzeigen sollte. Das ist zwar richtig, aber nur dann, wenn der erste Sensor korrekt misst. Zeigt der erste Sensor auf Grund eines Defekts viel zu niedrige Werte, dann können die Messwerte des zweitens Sensors selbstverständlich über den Messwerten des ersten Sensors liegen. Abgesehen davon, dass G295 beim fraglichen Fahrzeug ohnehin der Sensor vor SCR ist, ist in diesem Fall der Messwert des ersten Sensors so weit unter dem Schätzwert, dass man zunächst einmal den NOx-Sensor vor SCR tauschen sollte bzw. hätte tauschen müssen. Man kann natürlich auf einer Probefahrt zunächst Daten aufzeichnen und prüfen, ob die Werte dauerhaft so weit auseinanderliegen, die Werte aus diesem Beispiel sprechen aber sehr stark gegen den ersten Sensor. Die Auflösung lautete dann: Marderschaden am ersten Sensor.

Dass bei solchen Werten der hintere Sensor zuerst getauscht wurde, halte ich für einen vermeidbaren Fehler. Der erste Sensor war laut den gezeigten Werten für NOx 1, NOx 2 und Schätzwert offensichtlich defekt, und wenn der erste Sensor defekt ist, ist die AdBlue-Dosierung ziemlich willkürlich. Es ist fast unmöglich, bei einer falschen AdBlue-Dosierung zu sagen, ob der zweite Sensor vielleicht auch defekt ist. Das geht höchstens, wenn er zum Beispiel sichtbare Marderschäden aufweist, oder gar kein Signal mehr liefert.

Fehlerspeichereintrag: Viele Fehler auf einmal, unsinnige Werte

Sind laut Fehlerspeicher mehrere voneinander eigentlich unabhängige Komponenten auf einmal betroffen (z.B. AdBlue-Förderpumpe, Füllstandssensor, Temperatursensor, Heizung), liegt eher ein Problem an der Verkabelung oder am AdBlue-Steuergerät vor.

Weitere Hinweise darauf, dass das AdBlue-Steuergerät selbst defekt ist:

- widersprüchliche Fehler: es gibt bei Motor-Talk bei Audi etliche Fälle, in denen sowohl der Fehler "Reduktionsmitteldruck zu niedrig" als auch "Reduktionsmitteldruck zu hoch" hinterlegt war. Eine defekte Förderpumpe verursacht zu niedrigen Druck, ein undichtes System ebenfalls. Ein defekter Drucksensor steht entweder permanent zu niedrig, oder permanent zu hoch. Sind beide Fehler gleichzeitig vorhanden, ist sehr wahrscheinlich das Steuergerät defekt

- unplausible Werte in den Umgebungsdaten: Jeder Fehlerspeichereintrag enthält zusätzliche Messwerte, die beim Schreiben des Eintrags aktuell gemessen wurden. Sind Werte völlig unplausibel, dann ist das Steuergerät defekt. Mit "völlig unplausibel" meine ich, dass die Sensoren solche Werte gar nicht melden können. Das folgende Beispiel zeigt einen Temperatursensor, der über 3.000°C meldet, und einen Füllstand des AdBlue-Tanks von mehr als 32 Metern. Dort heißt es im Anhang des Beitrags:

28421 - Reduktionsmittelqualitätsmodul

P21CE 00 [01100100] - Fehlfunktion

Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung

Umgebungsbedingungen:

Fehlerpriorität: 2

Fehlerhäufigkeit: 1

Kilometerstand: 180355 km

Datum: 2026.01.16

Zeit: 15:57:58...

Geber 2 für Temperatur Reduktionsmittel: Istwert: 3003.6 °C

Geber für Füllstand Reduktionsmittel: Füllhöhe: 32767 mm

...

Als Software-Entwickler fällt mir dabei sofort auf:

- 32.767 ist 0x7FFF, also 15 aufeinanderfolgende gesetzt Bits. Das ist wahrscheinlich kein Zufall

- 3.003,6°C sind 3.276,7K. Das Steuergerät arbeitet intern wohl mit zehntel Kelvin, und hat auch hier intern den Zahlenwert 32767 abgelegt, wie beim Füllstand

Drei Tage später werden dagegen plausible Werte abgelegt:

28419 - Ansteuerung für Heizung 3 für Reduktionsmittel

P20C4 00 [11101101] - Kurzschluss nach Plus

Warnleuchte EIN - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung

Umgebungsbedingungen:

Fehlerpriorität: 2

Fehlerhäufigkeit: 1

Kilometerstand: 180481 km

Datum: 2026.01.19

Zeit: 09:49:27

...

Geber 2 für Temperatur Reduktionsmittel: Istwert: 4.5 °C

Geber für Füllstand Reduktionsmittel: Füllhöhe: 158 mm

...

So etwas spricht ganz klar gegen das Steuergerät.

Hier geht es zurück zu Teil 1

- Details

Downloads

PDF (Version vom 01.05.2024): AdBlue bei Diesel-PKW - Analyse anhand von chemischen Reaktionen anstatt absurder Vermutungen: In diesem Dokument beschreibe ich die wesentlichen Inhalte zu AdBlue-Systemen und der Abgasrückführung sowie viele Tests mit VCDS, ohne den Begriff "Troll" zu verwenden, aber trotzdem mit der gebotenen Deutlichkeit darüber, was von der Berichterstattung zu halten ist. Andere Themen, wie phantasievolle Zulassungszahlen, werden dort nicht behandelt. Es ist von vorne nach hinten lesbar.

- Details

Abgasnachbehandlung mittels AdBlue

Dieses Thema ist nun auch als PDF unter Downloads unter dem Titel "ADBLUE BEI DIESEL-PKW - Analyse anhand von chemischen Reaktionen anstatt absurder Vermutungen" verfügbar. Es handelt sich nicht um eine einfache Kopie der Seite, sondern um einen in sich abgeschlossenen Artikel, der auch die Analyse mittels VCDS beinhaltet.

Viele Fahrer aktuellerer Diesel-PKW der Abgasnorm Euro 6d-TEMP und neuer, die auch im realen Straßenverkehr getestet werden, beobachten einen AdBlue-Verbrauch von nur ca. 1 Prozent des Kraftstoffverbrauchs, obwohl "Experten" im Jahr 2016 und 2017 nicht nur behauptet hatten, dass der Verbrauch bei mindestens 5 Prozent liegen müsste, sondern sogar noch behauptet hatten, dass der AdBlue-Verbrauch bei (damals) zukünftigen Abgasnormen weiter steigen würde.

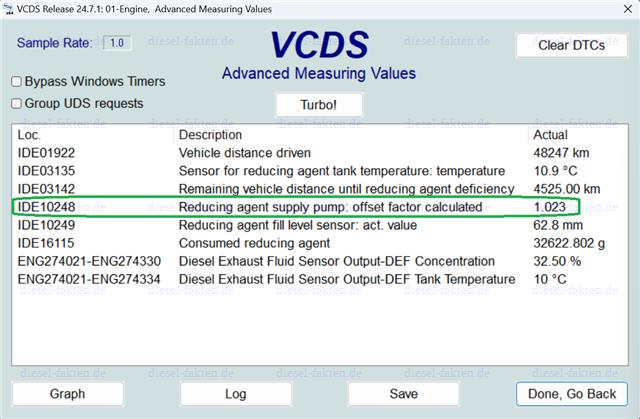

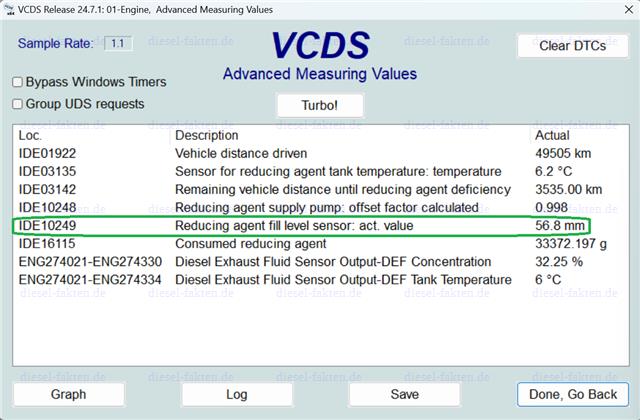

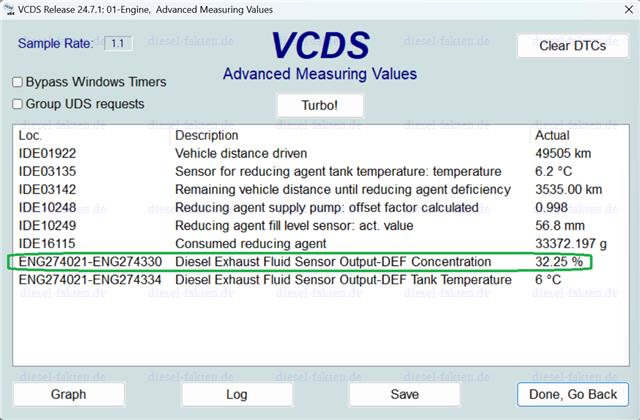

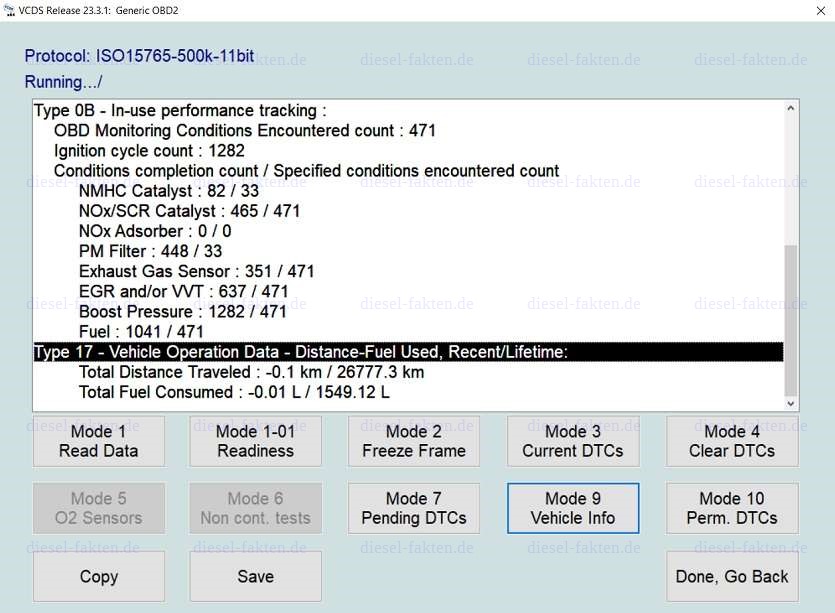

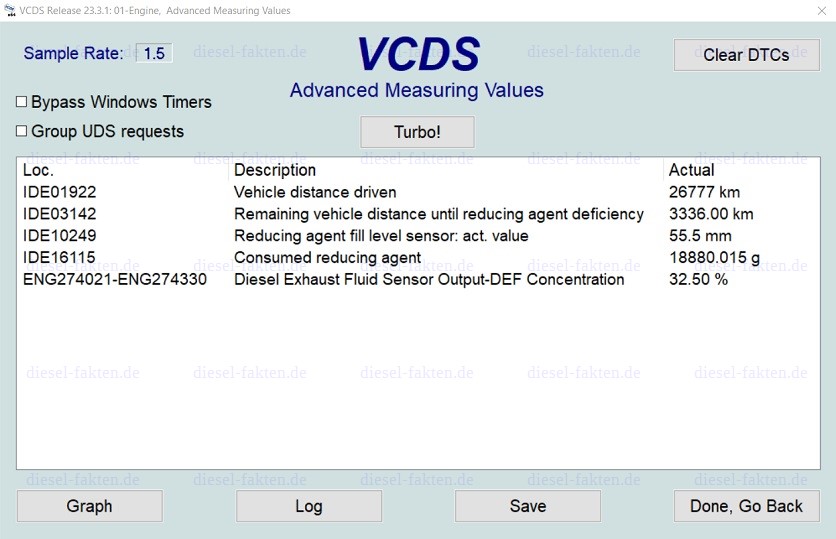

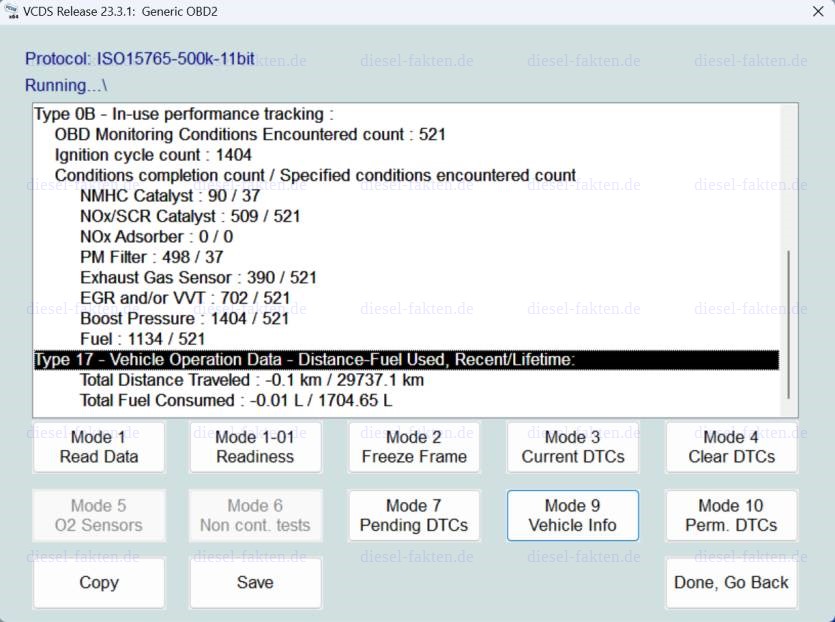

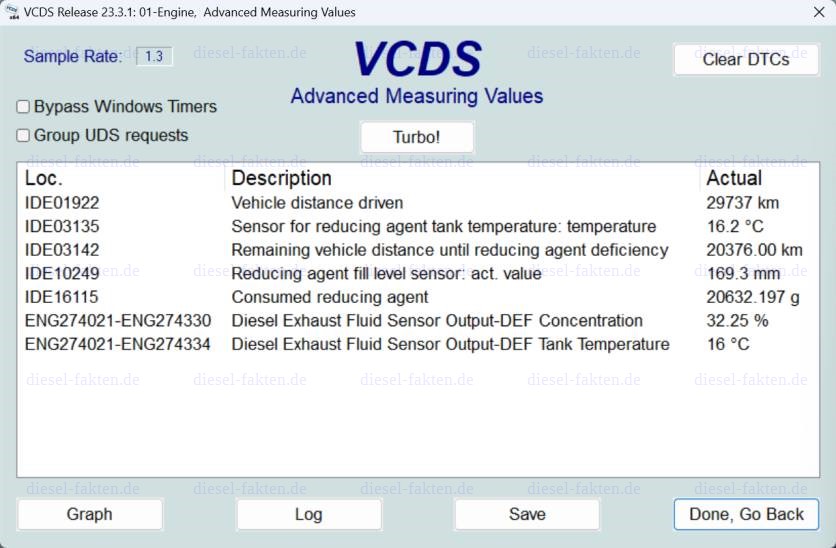

Schauen wir uns zunächst Daten an, die ich aus meinem Fahrzeug der Abgasnorm Euro 6d ausgelesen habe.

|

|

|

|

Die eigentlich wichtigen Daten aus den vier Bildern sind dann folgende:

| Kilometerstand [km] | Kraftstoff-Verbrauch [l] | Kraftstoff-Verbrauch [l/100km] | AdBlue-Verbrauch gesamt | AdBlue-Verbrauch [l/1000km] | |||

| 26.777 | 1.549,12 | 5,79 | 18.880 g | = | 17.321 ml | 0,647 | |

| 29.737 | 1.704,65 | 5,73 | 20.632 g | = | 18.928 ml | 0,637 | |

| Differenz | 2.960 | 155,53 | 5,25 | 1.752 g | = | 1.607 ml | 0,543 |

Wir sehen also einen Kraftstoffverbrauch von 5,25 l / 100 km und einen AdBlue-Verbrauch von 0,543 l / 1.000 km über eine Strecke von knapp 3.000 km, was etwas mehr als 1,0 % des Kraftstoffverbrauchs entspricht. Insgesamt, über die ersten 29.737 km, liege ich bei 5,73 l / 100 km und einem AdBlue-Verbrauch von 0,637 l / 1.000 km, was 1,1 % des Kraftstoffverbrauchs entspricht.

Wie passt die Erkenntnis, dass 1 Prozent reicht, damit zusammen, dass Experten behauptet haben (genaue Formulierung: "meinten", siehe [39]), es wären mindestens 5 Prozent erforderlich? Könnte ein Wert von 5 Prozent vielleicht für ältere Motoren tatsächlich zutreffen? Die kurze Antwort lautet: Nein. Für ältere Motoren ist der Wert zwar höher als 1 Prozent, aber nicht so hoch.

Der Rest des Artikels beschäftigt sich nun damit zu zeigen, wie AdBlue-Systeme funktionieren, welche chemischen Reaktionen stattfinden, wie hoch der AdBlue-Verbrauch tatsächlich hätte sein müssen, und mit dem Nachweis, dass die Aussagen von damals keine normalen Irrtümer gewesen sein können. Denn die Frage, wie hoch der AdBlue-Verbrauch sein muss, oder hätte sein müssen, ist eine Rechenaufgabe, keine Vermutungsaufgabe. Diese Rechenaufgabe unterliegt auch keiner Meinungsbildung. Die Rechenaufgabe ist im Prinzip mit Schulkenntnissen in Mathematik, Physik und Chemie lösbar.

Abschnitte:

- Begriffe

- Prinzipielle Funktionsweise

- Die Chemie

- AdBlue-Verbrauch und Kosten

- welche chemischen Reaktionen stattfinden

- wie man aus Stickoxiden pro Kilometer auf den notwendigen AdBlue-Verbrauch kommt

- wie hoch der AdBlue-Verbrauch tatsächlich hätte sein müssen, insbesondere auch bei Euro 5 - Fahrzeugen, wenn sie ein AdBlue-System gehabt hätten (nicht "5%")

- welche Kosten für AdBlue sich daraus tatsächlich ergeben

- dass der AdBlue-Verbrauch auch für die kommende Euro 7 - Norm nicht nennenswert steigen kann

- Größe des AdBlue-Tanks

- warum die Behauptung, AdBlue-Tanks seien zu klein gewesen, für den europäischen Markt Unsinn ist

- warum größere Tanks für europäische Fahrzeuge eine Scheinlösung wären, und warum keine seriöse Quelle wesentlich größere Tanks als Lösung in Betracht gezogen hat

- dass echte Experten bereits seit Jahrzehnten nicht mehr hätten glauben können, dass es ein festes Verhältnis zwischen AdBlue- und Dieselverbrauch, wie z.B. "5%", gibt. Auch Angaben wie "3-5%" des ADAC und VDA sind nicht viel besser

- wie AdBlue-Systeme Fehlfunktionen erkennen

- Details

Falsche Vorhersagen über Diesel

Spätestens seit 2005 ist zu beobachten, dass der angebliche Experte Ferdinand Dudenhöffer Vorhersagen über den Absturz und den Tod des Diesel-Motors macht. Er wiederholt diese Vorhersagen wahrscheinlich so lange, bis der Verbrennungsmotor nicht mehr benötigt wird, und wird sich dann vermutlich darüber freuen, das Ende des Dieselmotors seit 20, 25 oder 30 Jahren vorhergesagt zu haben. Seine Vorhersagen hat er dabei so angelegt, dass er am Ende immer sagen kann, er habe recht gehabt, egal wann es tatsächlich so weit ist. Derzeit ist zu beobachten, dass Fahrzeughersteller sich darauf festlegen, bereits eher als 2030 den Verkauf von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor einzustellen. Insofern könnten 20 Jahre, gerechnet ab seiner ersten mir bekannten falschen Vorhersage von 2008, hinkommen.

Seine Vorgehensweise ist dabei so, als würde ich vorhersagen, dass bei uns im Treppenhaus bald jemand auf die Nase fällt. Dann wiederhole ich die Vorhersage so lange und so oft, bis es tatsächlich passiert. Sollte es mir zu lange dauern, lege ich eine Bananenschale aus, um das Eintreten des Ereignisses zu beschleunigen, genauso wie Ferdinand Dudenhöffer mantraartig wiederholt, der Diesel sei tot, in der Hoffnung, dass sich jemand von ihm "beraten" lässt, ein Diesel weniger verkauft wird, und so der Vorgang beschleunigt wird.

Ein Meteorologe könnte, wenn die Sonne gerade scheint, auch vorhersagen "es wird bald regnen". Scheint die Sonne einige Tage später immer noch, könnte wieder vorhersagen: "es wird bald regnen". Diesen Vorgang wiederholt er noch einige Male. Wenn es dann irgendwann regnet, könnte er sich freuen, den Regen korrekt vorhergesagt zu haben. Das funktioniert sogar, obwohl der Meteorologe keine Möglichkeit hat, nachzuhelfen. Er wartet einfach, bis es mal regnet.

Das schlimme ist: Einige Journalisten werden darauf hereinfallen und werden tatsächlich glauben, dass es sich um eine Vorhersage eines Experten handelt. Diese Journalisten werden nicht merken, dass er in den 20 Jahren davor vor allem falsche Vorhersagen über die Entwicklung beim Diesel gemacht hat.

| Zeitpunkt | Vorhersage | Faktencheck und Bewertung |

| 2005 | Dieselmotor wird Höhepunkt zwischen 2010 und 2012 erreichen [12] | Bis 2015 sind die Zulassungszahlen gestiegen. |

| 2008 | Diesel-Anteil wird nicht mehr steigen [1] | Der Diesel-Anteil lag 2008 in Deutschland bei 44,1% [6], 2015 bei 48,0 [7] % |

| 2011 | "Diesel in zwei Jahren dauerhaft teurer als Benzin" [2] | Im Jahr 2021 ist Diesel weiterhin mehr als 0,10€/l günstiger als Benzin. Die von ihm als absolut sicher vorhergesagte Preisentwicklung ist nicht eingetreten. |

| 2011 | „Diesel hat seinen Höhepunkt längst überschritten“ [3] | Der Diesel-Anteil lag 2008 bei 44,1% [6], 2011 bei 47,1% [8], 2015 bei 48,0% [7] |

| 2019 | "2025 ist der Diesel mausetot" [4] | Am 10. Februar 2021 hat er vorhergesagt, dass 2030 noch 390.000 Diesel-PKW verkauft werden können und dass der Diesel damit noch schneller tot sei als 12 Monate zuvor gedacht. Offensichtlich dachte er 2019 also, dass der Diesel 2025 mausetot sei, und auch 2019 oder 2020, dass er 2030 noch nicht ganz tot sein wird, vielleicht aber doch (siehe [9] und [10]). Damit hat er nun so viele verschiedene und widersprüchliche Vorhersagen gemacht, dass am Ende irgendeine davon auf jeden Fall zutreffen wird. |

| 2020 | CO2-Steuer lässt Preisdifferenz abschmelzen [5] | Für 2026 ist eine CO2-Steuer von 0,17€/l Diesel und 0,15€/l Benzin vorgesehen. Von 2020 bis 2026 schmilzt die Preisdifferenz dadurch um 0,02€/l ab. Bei einem Verbrauch von 5l/100km sind das also 1,00€/1000km. |

Die meines Erachtens nach peinlichste falsche Vorhersage von ihm ist die von 2011, dass Diesel bald dauerhaft teurer sei als Benzin. Diese Vorhersage hätte nur wahr werden können, wenn die EU im Jahr 2012 dafür gestimmt hätte, die Energiesteuer so zu ändern, dass Kraftstoffe nach Energiegehalt besteuert wird. Gemäß den geltenden EU-Verträgen kann diese Änderung nur einstimmig im EU-Rat beschlossen werden, das gilt heute genauso wie damals. Jeder Experte wusste 2011 aber, dass die Bundesregierung damals dagegen war und dagegen stimmen würde, falls es überhaupt zu einer Abstimmungen darüber kommen sollte.

Es bestand also nicht die geringste Chance, dass eine verpflichtende Veränderung der Besteuerung bis 2013 seitens der EU beschlossen wird. Kein echter Experte hätten solchen Unsinn vorhersagen können.

Der Spiegel hat den Vorgang im Jahr 2012 erklärt, nachdem das EU-Parlament dagegen gestimmt hatte [11]:

Die EU-Volksvertretung hat in Fragen der Steuerpolitik allerdings kein Mitentscheidungsrecht. Das letzte Wort hat der Rat als Vertretung der Mitgliedstaaten, der zudem einstimmig entscheiden muss. Da einige Länder - darunter Deutschland - bereits ein Veto angekündigt haben, hat die EU-Kommission keine Chancen, sich mit ihrem Vorschlag durchzusetzen.

Externe Links

[1] Studie: Pkw-Diesel hat Höhepunkt überschritten (Quelle: Springer Fachmedien, abgerufen: 20.04.2021)

[2] Experten: Diesel bleibt auf Dauer teuer (Quelle: t-online, abgerufen: 20.04.2021), ersatzweise Der Diesel wird zum Luxus-Sprit (Quelle: Stern, abgerufen: 03.05.2022) vom 06.12.2011 und https://rp-online.de/politik/studie-diesel-wird-auf-dauer-teurer-als-benzin_aid-13051299

[3] Rekordjagd an der Zapfsäule (Quelle: tagesspiegel, abgerufen: 20.04.2021)

[5] Der Diesel wird zum Auslaufmodell (Quelle: Spiegel, abgerufen: 20.04.2021)

[6] Fahrzeugzulassungen im Dezember 2008 (Quelle: KBA, abgerufen: 20.04.2021)

[9] https://twitter.com/DudenhofferAUTO/status/1359837044021874689 (abgerufen: 20.04.2021)

[10] https://twitter.com/DudenhofferAUTO/status/1359501650877104129 (abgerufen: 20.04.2021)

[11] EU-Parlament stimmt gegen Erhöhung der Dieselsteuer (Quelle: Spiegel, abgerufen: 11.08.2021)

[12] Zukunft des Dieselmotors Der Druck steigt vom 24.08.2005 (Quelle: Spiegel, abgerufen: 07.04.2023)